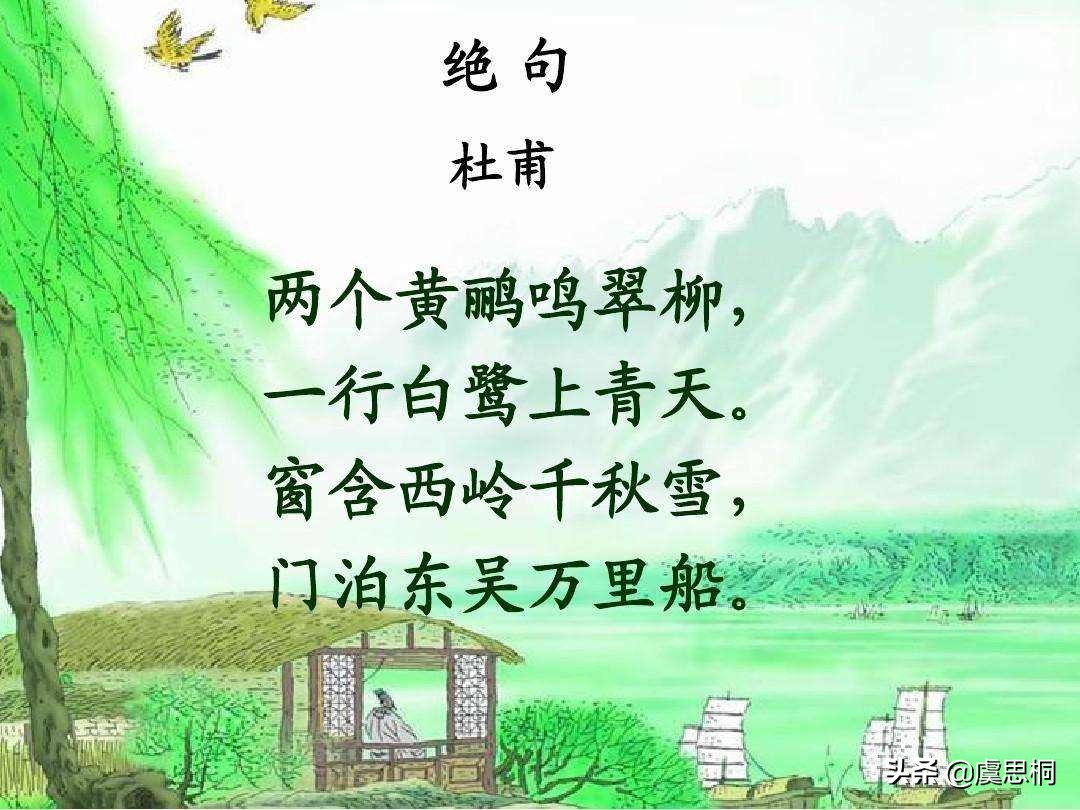

创作背景

公元764年,杜甫在成都的草堂写下了《绝句》。那时,安史之乱刚刚平息,杜甫结束了流浪生涯,重返草堂。经过漫长的流浪,他终于能短暂地感受到安宁。早春时节,他心情舒畅,被窗外的景色打动,于是拿起笔,创作了这首流传至今的佳作。

首句解读

黄鹂,亦称黄莺,在嫩绿的柳枝上欢快地唱着歌,画面生动。这景象正是春天,柳树披着清新嫩绿的衣裳,映衬出初春的明媚。提到“两只”,便明确了数量,画面也因此更加立体,仿佛让人亲眼看到两只活泼的黄鹂在柳丛中嬉戏跳跃,欢快地鸣叫。

次句赏析

这句“一排白鹭跃上碧空”中,描述的是栖息于水边的鹭鸶。它们整齐排列,欢快地鸣唱,向蓝天翱翔。阳光洒在它们身上,格外闪亮。此句与首句相映成趣,首句黄鹂的鸣声是近处的动态画面,而这句白鹭向蓝天飞翔则是从远处观赏,拓宽了画面的视野,让人心情舒畅。

第三句剖析

诗人目光投向窗外,目光穿过甘肃和四川的交界,定格在岷山,也就是西岭。虽是初春,山上积雪尚未完全融化。那景象辽阔,远处未化的雪与近处新绿的柳枝、欢唱的黄鹂、轻盈的白鹭,形成鲜明对比。寒冷的雪与温暖的春意交织,让春天的生机与活力更加突出。

第四句品鉴

目光移开,视线投向了门外河岸。不远处,泊着一艘来自东方“东吴”的船。船上载着远方的信息,彰显着与外界的联系。此刻,船只静静地停泊在岸边,营造出一种宁静的氛围,也让人联想到远方的喧嚣与期待。

画面整体感受

这四句诗每句都呈现了一个独特的画面,将这些画面连在一起,令人目不暇接。这些画面暗示着冬去春来,充满了新的期盼。杜甫借助这些画面,传达了他对国家及人民战胜困境、迎接和平新生活的由衷喜悦。就像走过黑暗,终于见到光明,让人感受到生活的美好以及对未来的向往。

对仗之美

这首诗在布局上极其均衡,开头和结尾的两句完美相映。例如,“双”字与“列”字在数量上相呼应;“黄莺”和“白鹤”都是鸟类名称;“鸣叫”和“升腾”都是动词;“翠绿的柳树”和“湛蓝的天空”在名称上相得益彰。中间的两句同样遵循这样的规律。杜甫的诗歌中,严谨的对称布局彰显了他对创作的专注和细致打磨。正如俗语所说,他不达目的誓不罢休。经过无数次的精心雕琢,他的诗作因此拥有了鲜明的修饰之美。

在这首诗里,杜甫不仅表达出了喜悦,或许还隐藏了其他情感。大家可以在评论区分享你们的看法。别忘了给这篇文章点个赞,并把它转发出去。