梅兰芳大师的京剧得以重现,这是一项既重大又充满挑战的成就。它不仅肩负着京剧文化传承的重任,还彰显了科技在文化领域中的神奇魅力。这项成果仿佛在历史的长河中架起了一座桥梁,使现代人得以一睹梅兰芳当年的风采神韵,足以引起广泛关注。

项目的发起背景

中央戏剧学院与北京理工大学联手推出了这个项目。得益于“卓青计划”的高校支持,项目得以顺利启动。此举体现了高校对传统文化与现代科技融合的重视态度。这并非偶然的念头,而是基于当前文化传承使命感的必然抉择。随着文化的多元化发展,京剧等传统艺术正面临挑战,探索新的途径来传承京剧大师的技艺变得尤为关键。

北京作为文化思想交汇的繁华都市,高校在文化继承方面肩负着重要使命。这里汇聚了众多文化活动场地,众多人对京剧情有独钟,这些都为项目的开展营造了优越的环境。

项目负责人的初衷

宋震,项目负责人,自幼便对京剧情有独钟,四岁便踏入了京剧的殿堂。这份热爱驱使他结识了志同道合的翁冬冬。他们共同的目标是打造“数字京剧人”。在文化传承遭遇重重困难之际,宋震深刻认识到京剧艺术传承的不易。梅派艺术那独特的魅力,不应随时间流逝而消失。他希望在科技的助力下,通过数字化的手段,重现梅派表演艺术的精髓,同时为它的传播和传承开辟新的道路。

复现的巨大挑战

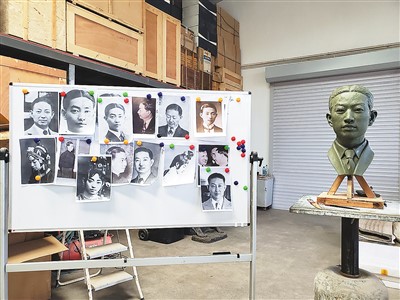

数字人技术在梅兰芳的复现上积累了一些经验,但遇到了不少难题。高清影像资料不足,生活化镜头缺乏,表演视频更是罕见。悠久的历史给团队带来了极大的挑战。团队必须从头开始,打造梅兰芳的形象和神韵等各个方面。他们只能依靠一张张老照片,结合梅兰芳的人生经历,一步步探索。选择26岁的梅兰芳作为原型,也是经过深思熟虑的决定。

从艺术的角度来看,梅兰芳在舞台上的风采难以捉摸。他的眼神富有感染力,但历史记录并未能给出足够的数据来重现这种风采。这无疑是在文化和技术交汇处的一道难题。

技术解决之道

为了构建逼真的数字画像,团队首先收集了照片中的三维信息,并请中央美术学院的教授打造了头部雕塑。针对表情的还原,尤其是梅兰芳那标志性的眼波流转,团队投入了极大的精力。在声音处理上,利用人工智能技术分析了梅兰芳二三十岁时的演唱资料,将梅派传人的嗓音融合在一起,力求重现各个时期的语音特色。这些技术手段是科技与京剧艺术相结合的探索成果。

这些技术成果的目的是不止于重现梅兰芳的形象,更在于使他能在新的审美观照下展现文化自信,使传统文化在当代语境中焕发新生。

数字人技术的多元意义

数字人技术不仅仅复现了梅兰芳。它能在文化界塑造更多像梅兰芳这样的数字形象,构成所谓的“数字中国人物系列”。通过数字人的推广,中华传统文化将更加辉煌地展现。在艺术领域,经典的艺术场景和角色得以修复或再现。游客在数字文化旅游产品中能与这些数字人进行互动。

文化的延续和交流亟需新途径,而数字人技术恰为此提供了契机。在电影、电视剧以及戏剧舞台等艺术形式日益进步的当下,数字人技术能够助力中华文化在国际上的传播力得到增强。

对未来的展望

项目成果为未来开辟了众多可能性。未来可能会有更多具有代表性的数字人出现。传承和推广传统文化、促进交流互鉴将不再是空谈。艺术场景的重建和文化旅游的创新将依托数字人不断进步。在国际舞台上,中国的数字人将以更多样化的形态走向世界,让中华传统文化在全球范围内展现出独特的魅力。可以预见,未来将有更多国际朋友通过数字人认识京剧文化。

尊敬的读者,您觉得数字人技术还能在哪些方面助力传统文化的创新传承?期待您的点赞、转发,并在评论区留下您的宝贵意见。