通识的本质

通识是根基,最基础也最广泛,面向众人,本应是大家都能理解的。比如,日常生活中的科学常识、社会规则等,都是通识的范畴。然而,许多人并未意识到,通识也可能带来风险。就像美国独立战争时期,托马斯·潘恩所著的具有煽动性的《常识》一书,使得“常识”一词带有否定现状的含义。

实际上,人们常常在缺乏通识的情况下强调其重要性。通常,通识教育是面向初学者或年幼儿童,旨在为他们构建最根本的认知框架。以儿童绘画兴趣课为例,它就是从基础的线条、形状等通识知识入手进行教学的。

素描的基础地位

素描是绘画的基础,若某人素描基础不足,直接开始绘画,就好比“还没学会走路就想奔跑”。这种技能是古老艺术体系中的通用语言。例如,在传统绘画教育中,通常要求学生先进行一段时间的素描练习。

现在,数字化对绘画方法产生了强烈影响,几乎把传统的基础都冲淡了。许多人试图绕过素描阶段直接创作,这好比省略了学步直接跑步,实际上很难制作出优质的作品。

策展人的思考

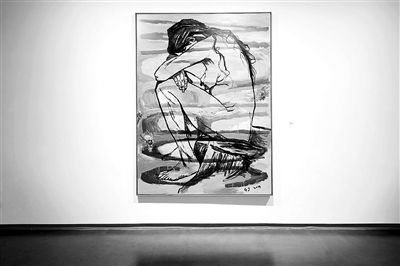

王亚敏在展览前言中说道,若不考虑具体争议,素描被视为一种历史悠久、广泛运用的艺术语言。然而,在当今的艺术领域中,这种“素描”究竟意味着什么?这一问题在数字化时代引发了人们的焦虑。

时代进步,旧有的艺术根基面临挑战。艺术家和策展人纷纷在思索,究竟何种艺术基础才是新的方向。他们努力在变革中探寻新的平衡,以及未来的发展路径。

反讽的意义

有些反讽行为源自于个人的愉悦追求,然而,也有时反讽背后隐藏着深沉而难以察觉的情感。比如在绘画领域,一件看似讽刺“无需素描也能作画”的作品,其旁却实际展示了多件素描草图。

这就好比说,没有知识分子,“匡扶汉室”的任务就无法完成。尽管作品似乎在讽刺素描的缺失,但实则揭示了素描在绘画领域中的独特作用。或许,艺术家内心深处也认同这一点。

素描展的困境

素描展览的学术性较强,一般观众难以领会,也不太受欢迎。其描绘手法细腻而含蓄,只有少数能够领略绘画之趣的人,才能体会到它的吸引力。这就像超声波只有海豚能够察觉到一样。

素描展上,艺术家们提出诸多议题,评论家们亦著文众多,然而多属各抒己见。展览所呈现的实验效果不尽如人意,反映出学术界与公众之间的沟通存在显著障碍。

新通识的展望

面对新通识时代的临近,我们不禁开始思索,那时的人们是否还能拥有那些纯粹而美好的情感?那种情感,如同长时间观察石膏后对绘画产生的热爱。

时代在变迁,艺术的表现手法和根基也在随之改变。然而,不论怎样变化,我们都期望新的共识能够保留那些最质朴的元素。这样,人们在艺术的世界里,就能寻找到情感的归宿和心灵的抚慰。

大家对未来的艺术普及形式有何看法?期待您的评论参与。同时,别忘了点赞和转发这篇文章!