物理学习过程中,探讨解题方法的多样性颇具趣味。通常,解题方法遵循固定模式,但这往往导致对复杂变量的分析。然而,运用发散性思维可以找到多条简便的解题路径,这其中蕴含着许多值得深入研究的价值所在。

常规解题思路的局限

学生解题时一般会按照所学知识,遵循一定的步骤进行。比如在处理浮力问题时,他们会运用所学的浮力原理来分析受力情况。尽管这种方法有一个固定的框架,但需要考虑许多物理因素。以一个涉及浮力的题目为例,它需要分析多个物体之间的相互作用,比如物体的重量、浮力以及液体的密度等。这种分析过程相当复杂,理解起来有一定难度,尤其是对于那些物理基础不太牢靠的学生来说,一旦疏忽就可能出错。此外,这种固定模式的方法缺少创新性,难以突破传统思维的局限。

在真实的学习环境中,众多学生处理此类问题时,通常想法相似。课堂上,他们能从老师那里学到一些基本方法,但独立面对类似问题时,往往会被众多变量所困扰。他们难以准确分析题目要求,因此在考试或练习中常常难以找到正确答案。

物理学家的思维深度

物理学家的思维方式与众不同。他们不会只观察物理问题的表面。举例来说,在探究某些物理现象时,他们会深入探寻问题的本质。面对那些受多种物理因素影响的复杂现象,比如难以理解的光的干涉和衍射交织情形,物理学家不会止步于现象本身。他们还会从光的本性、原子物理层面,乃至能量交换等角度进行深入思考,力求从根本层面寻找答案。

他们的这种思维方式在解决各种物理实际问题中均有显现。比如,在电磁感应和能量转换的问题上,他们不会仅仅依赖电磁公式,而是深入思考电磁现象背后的能量联系。他们从能量守恒的角度出发,观察磁场能如何转化为电能,再进一步转化为热能等,这样的思考方式为解决问题提供了全新的思维角度。

发散思维的表现形式

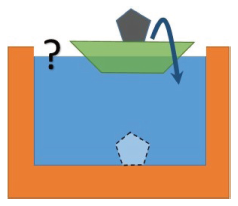

解题物理问题时,运用发散性思维有多种方式。以刚才讨论的关于浮力的题目为例,极限思维便是其中一种。若运用极限思维,可以在不改变问题本质的情况下,对某一因素的作用进行无限放大或缩小。以思考大石头在船与池塘中的问题为例,若将石头的影响推向极端,便会忽视诸如石头具体形状等干扰因素。

逆向思考是发散性思维的关键表现之一。当面对大石头投入池中后水面高度变化不明显时,我们可以反过来想,不只是考虑常规的影响因素,更要从期望的结果出发,反向推导可能影响这一结果的因素。以这个问题为例,我们不是从石块的特性来分析水面高度的变化,而是探究水面高度变化背后的可能影响因素。

多种思维结合解题

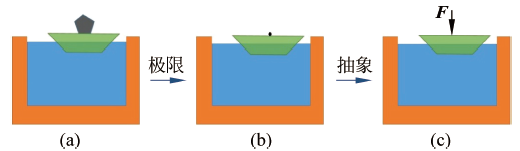

处理物理问题时,多种思维方式相结合往往能更有效地找到答案。比如,前面提到的将极限思维与抽象思维结合起来的方法。首先,利用极限思维逐步排除那些不那么关键的变量,接着对剩下的关键因素进行抽象化处理。例如,在案例中,石块最终被抽象为一个压力。这种思维方式的转换极大地简化了问题的分析和解决过程。

在某所大学的研究团队开展了一项关于力和加速度间关系的实验研究。为了更便捷且精确地获得实验数据,他们采用了融合多种思维方法的策略。首先,他们运用极限思维,简化了实验装置中摩擦力等复杂因素的干扰,接着,他们构建了一个理想的力模型,这样就能更顺畅地探讨加速度与力之间的关联,以及其他相关问题。

批判思维的重要性

在物理学学习中,批判性思维同样至关重要。这不仅能帮助我们解决难题,还能引导我们深入探究问题的深层含义。以先前提到的石块入水现象为例,批判性思维会让我们不仅关注水面下降这一现象,还会思考这一现象背后是否还有其他限制条件或特殊情形。

科学研究时,批判性思考常是发现新问题的起点。比如,爱因斯坦对牛顿力学进行了批判,进而创立了相对论。在物理学习和实验中,批判性思维能帮助我们找出教材、讲解或实验中的不足,从而加深对物理学的理解。

物理学习与发散思维培养的关联

物理学习对于锻炼创造性思维至关重要。物理学科的特点在于其思维方式的丰富性和变化性,在学习过程中,我们常会遇到形似但解题方法各异的题目。比如,之前提到的各种物理问题,从浮力到电磁感应,在特定的物理情境中,我们可以运用不同的思维方式来找到答案。

在物理课上,教师会通过实例,有意识地锻炼学生的思维广度。比如,在讲解某些著名法则时,他会引导学生从多个视角分析法则的复合运用或寻找反例。若经常进行此类训练,学生的思维广度将显著增强,从而更有效地解决物理难题,深入探索物理世界的秘密。

最后有个问题想请教各位,在学习物理时,大家更倾向于用常规思路还是尝试拓展思维?期待大家能在评论区留言分享,也希望各位能点个赞,转发这篇文章,让更多对物理有兴趣的同学看到。