专利无效的判定过程既复杂又多变,就像那项在2018至2020年间三次被申请无效的专利。每一次的判定结果都截然不同,这其中包含了证据的挑选、代理人的策略等多个层面的因素,这些都值得深入研究和探讨。

前两次专利维持有效

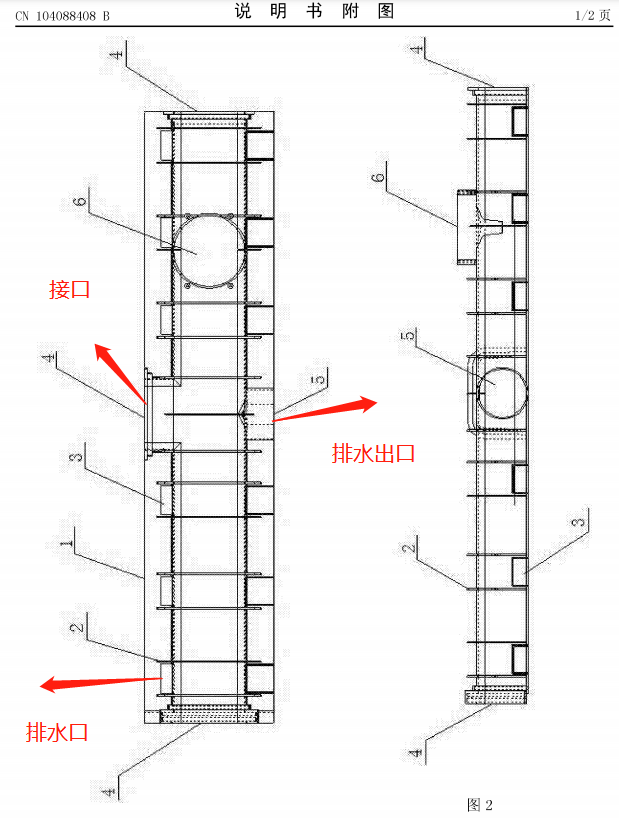

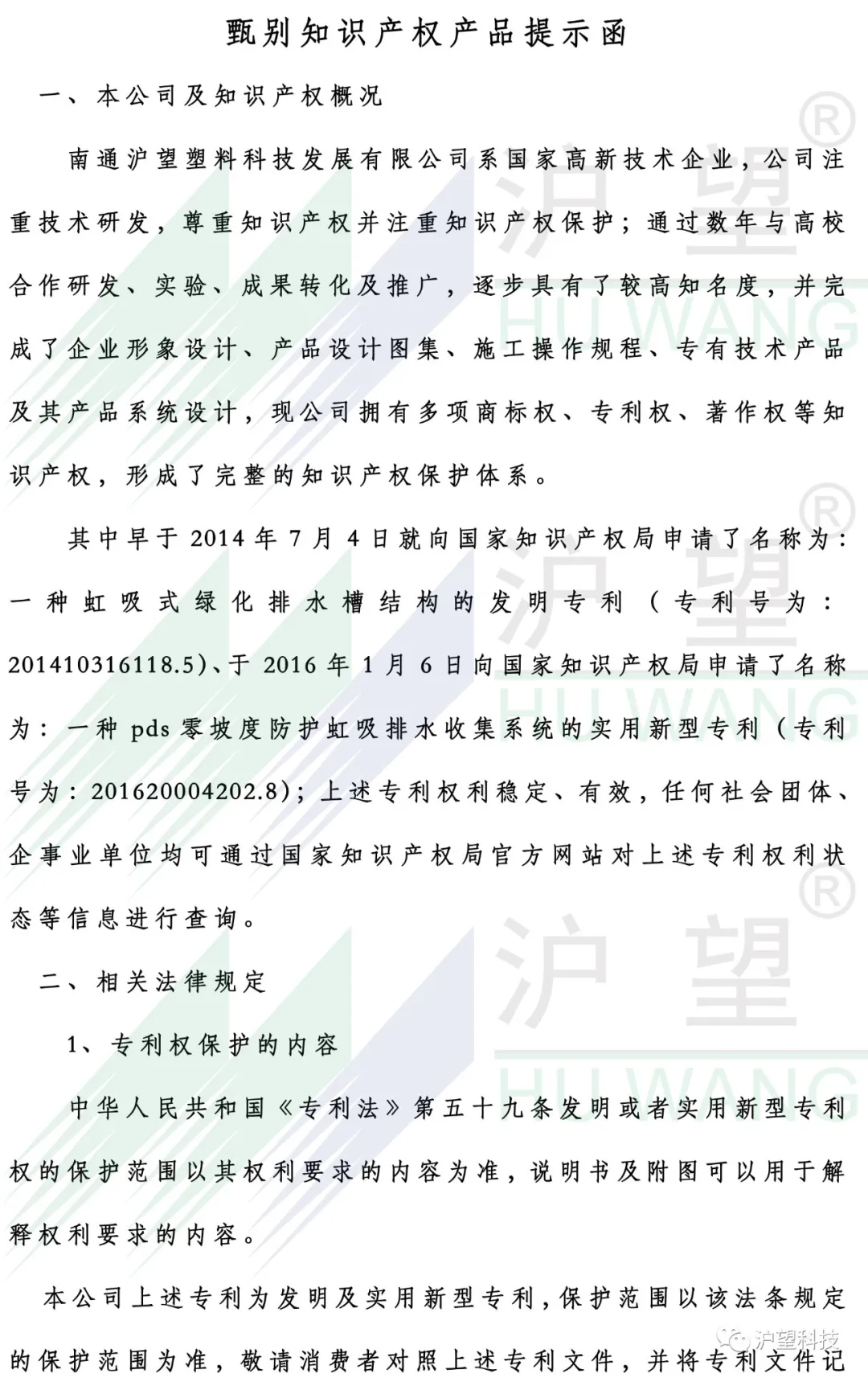

在首次无效尝试中,众多证据因与主题无关或情境不符,未能被审查员采纳。这充分说明,证据并非随意堆砌,唯有与专利相关情况精确匹配,方有可能获得认可。到了第二次无效阶段,代理人引入了德国专利和中国发明专利作为对比材料,尽管内容详尽复杂,但努力之下仍难以展示技术启示与简单方案的结合,因此专利依旧有效。沪望对此充满信心,甚至发出了提示函。

两次尝试未能奏效,这充分说明,尽管所选证据看似有力,却可能因为过于复杂,与涉案专利的逻辑关联不够紧密,导致无法达成预期效果,从而给相关企业带来了误解。

第三次专利被无效

第三次的结果与前两次大相径庭。在口头审理阶段,代理人突然引用教科书作为公共常识的依据。这一证据与之前的证据4相结合,成功推翻了之前的结论。在补充证据的阶段,并未提交公共常识的证据,代理人正是利用这一空缺,在口头审理时出示了决定性的证据。由此可以看出,证据提交的时间点至关重要。

专利一旦被判定无效,有时公共常识的证明会被忽略,但正是这类证据有可能颠覆一切,使得原本看似坚不可摧的有效专利变得无效。

证据选择的多样性

这个专利无效案件让人深思,当创造性被用作无效依据时,证据该如何挑选。可以选择两份专利文献,或者一份专利文献加上公共知识。在这个案例中,这两种选择带来的结果相差甚远。与其寻找复杂的德国专利与中国发明的搭配,不如采用简单实用的新型设计,并结合公共知识。

专利比对若避开难度较高的外语文献,挑选易于理解的常识性证据,可能让无效判断得出不同结论,这也说明在挑选证据时,不应盲目追求那些繁复且看似高级的文件。

公知常识证据的优势

公知常识的证据具有显著优势。利用技术问题解决中的专利对比文件,结合公知常识,可以拓展解释的范畴。我们可以从技术角度和撰写质量两方面来评估专利的稳定性。此外,公知常识的证据可以在口审结束前提交。

这为无效请求方提供了充足的准备时间,而这对专利权人来说却不利,因为它缩短了他们的答辩期限。这一点在制定证据构建策略时,是一个至关重要的考虑点。

不同代理人的影响

三次尝试失败,并非由同一代理人负责,这导致了结果上的显著差异。这表明,在法律服务领域,专利业务中不同代理人有着不同的思考方式。即便面对相同的无效依据,由于经验与策略的差异,不同代理人可能会得出完全不同的结论。

优秀的代理人深知挑选合适的证据,并且能够准确把握提交证据的最佳时刻,这对整个无效判决的结果有着不容小觑的作用。

对专利案件的启示

该专利无效案件带来了诸多教训。首先,专利持有者需警惕未来可能出现的常识性证据,这类证据可能逆转案件走向。无效申请人则需精心筛选出有力的证据组合,其中像常识性证据这类常被忽视的,却可能是决定胜负的关键。

构建无力的理由时,需全面考虑各种要素,不能仅靠数量堆砌。这些事件同样揭示了专利事务的错综复杂。