想要在政治和常识题上得分吗?这里有一些实用的复习方法。不必做很多题,只要学会一些关键技巧,就能轻松拿到高分。

了解题型与考法

时政和常识题目常常与当前热点事件相结合。我们不必盲目大量做题,关键是要掌握题目的类型和考试方法。比如,时政题目可能会涉及事件发生的时间、地点以及事件背后的含义等基本知识。通过学习少量具有代表性的题目,我们就能掌握语境、程度、情感和词语搭配等关键点,进而明确出题趋势。这就像我们事先勘察地形,了解战场环境一样重要。在公务员考试的行政职业能力测验中,常识部分的一些题目可能会询问国家政策发布的时间或者国际大事所涉及的国家等,掌握了考试方法,我们就能心中有数。

针对这些考试方法,我们需要调整我们的复习计划。对于词语这类考点,我们要特别加强那些容易混淆的部分的记忆,以防在考试中做出错误的判断。

词语积累的重要性

了解题型和考法后,剩余时段应专注于词汇的积累。不论是时政题还是常识题,都可能遇到各种名词和概念。过分依赖押题刷题并非高效之举。每日应设定特定时间,专注于积累各类相关词汇。比如,学习时政时,记住新政策中的关键术语,比如“乡村振兴战略”中的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”等。又比如,在常识题的地理部分,要掌握“板块构造”、“季风气候”等术语。

获取词汇的方法有很多种。我们可以阅读官方发布的新闻报道,也可以从教学资料中学习。记忆词汇时,可以将它们串联起来,构建一个完整的知识网络,这样能增强对词汇的理解和运用技巧。

脉络结构解题

解题时,结构清晰至关重要。通常,只需三个关键词和两句话就能解决许多问题。面对复杂难题,深入分析结构尤为重要。关键词的使用需根据题目具体情境来定,它们可能是并列、总分或是因果等关系的连接词。以申论写作为例,我们通过识别关键词来判断段落结构,是总分总还是分总等。同时,关注逻辑关系,如转折词的出现预示着文意的变化。

解题时,不能只做理论上的探讨。必须结合文章的具体内容,比如分析一篇讲述社会问题的文章,我们要从文章展现的现象演变过程入手,去理解不同观点间的关联,这样才能正确解答问题。

排序题的技巧

排序题目需要技巧和智慧。首先,锁定开头和结尾句子是关键技巧之一。比如,在排列历史事件发展顺序时,起始句通常标志着事件的起点,必须先确定,例如工业革命启动的标志性事件。此外,还有捆绑法,即根据关联词、代词和相同话题进行分组。若题目出现“由于”“因此”等关联词显示逻辑关系,或者有“这个”等代词指向前文概念,我们就能依据这些线索来排序。

将排序题视作拼图,这是解题的关键所在。我们需要借助选项来剔除错误选项,或者准确选出正确答案。比如,面对A、B、C、D四个选项,我们首先审视每个选项的首句是否恰当,若不恰当,便可直接排除该选项,如此一来,我们就能逐步缩小选择范围,最终锁定正确的信息顺序。

逻辑关联词与推理

当题干或选项中有明显的逻辑连接词时,我们应使用符号来对它们进行转换,例如将A→B转换为-B→-A。对于A或B的推理,我们采用否定其中一个,推出另一个的方法。在解决推理题目时,需留意因果关系的差异以及充分必要条件的区别,有些情况下则无需转换。比如,若题目表述为“若天气晴朗,便去打球”,这便是一个典型的A→B形式。若天气未晴朗,根据规则,我们便可以推断出未去打球。

遇到论点基于逻辑关系A导致B的情况,若要反驳该论点,应选取A同时否定B。这一做法在逻辑推理题目中极为重要,犹如数学定理一般,务必深刻记忆。

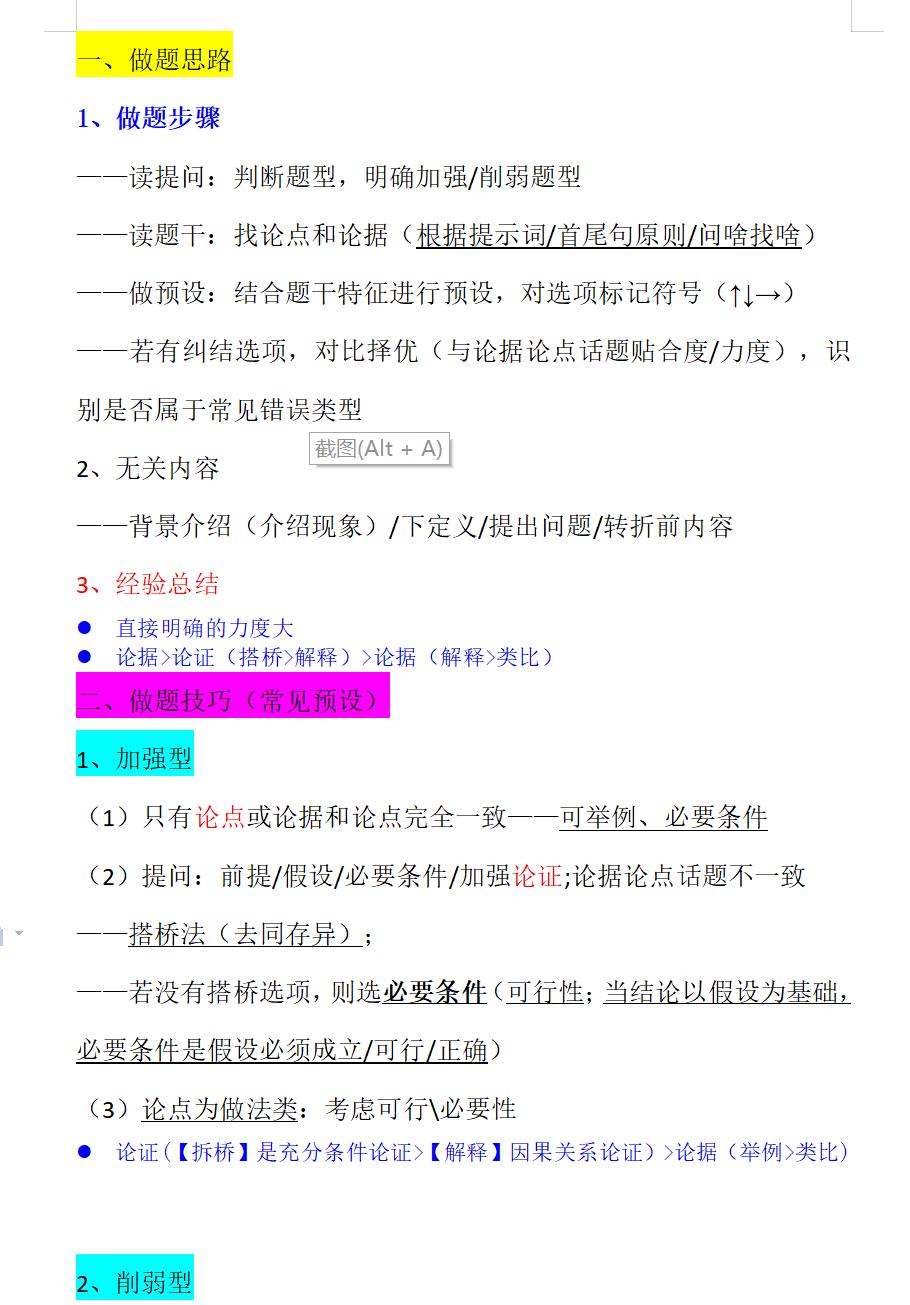

论证题的策略

做论证题,首先得看提问,弄清楚是要加强还是削弱。接着,阅读题干,找出论点和论据,可以用提示词、首尾句等方法。然后,进行预设,给选项标上记号。如果遇到难以抉择的选项,就要对比它们,看哪个更符合论据和论点,考虑它们的话题贴合度和力度。要注意识别常见的错误类型,比如在加强论证时,拆桥比解释因果关系更有力,举例比类比更有说服力。

要准确区分原因与无关因素,例如,若论点是“刷题能提升成绩”,那么“听课提升成绩”并不算作原因,然而,若说“这些人之所以刷题成绩好是因为他们听课”,这便构成了原因。同时,还需了解拆桥法中的反证法等特殊技巧。