西方七年战争起因于殖民地争夺,然而最终却催生了北美殖民地的独立。这一转变背后,隐藏着怎样的复杂和微妙联系,让人不禁深思。

七年战争改变力量格局

七年战争让英国在北美的势力格局发生了变化,战争胜利后,英国成了北美无可争议的霸主。在这场战争中,英国政府开支巨大,尤其是军事费用激增。这些债务迫使英国迫切希望从殖民地获取补偿,比如提高税收。因此,北美十三州的城镇乡村的居民开始承受越来越重的经济负担。

统治力量增强导致压迫加剧,这点燃了民众的反抗之火。生活变得艰难,原本平静的日子被打破,不满情绪随之滋生。

《印花税法》点燃反抗之火

《印花税法》的出台,宛如平静湖面投下的一颗石子,激起了层层波澜。在1765年的北美,这部法律让民众倍感痛苦。在各个殖民地,所有印刷品都必须缴纳税款,这对报纸出版商和书籍印刷者造成了巨大冲击。而普通民众,也因为纸牌等日常用品的税收而心生不满。

英国议会缺乏殖民地代表的参与,这种缺乏代表性的征税做法,使北美居民意识到自己的权利受到了极大的侵害,从而开启了他们重新审视与英国之间关系的思考。

殖民地的政治意识觉醒

英国议会未赋予殖民地应有的代表权,此举令殖民地民众感到不公,波士顿、费城等地众多居民纷纷展开热议。其中,激进分子如塞缪尔·亚当斯等,坚信英国议会无权对海外殖民地制定法律。

尽管很多人支持英国,但反对者的呼声愈发响亮。他们认为英国造成了税收沉重等问题,却未解决殖民地民众的实际生活困难,这种矛盾逐渐加剧,使得对英国统治的不满在殖民地广泛传播。

英国政府的固执己见

英国政府未认识到错误,以为美洲与法国的战争保卫了殖民地,便认定殖民居民有纳税的义务。基于这种观念,英国持续强化对殖民地的压迫,例如1773年的《茶税法》加剧了殖民地的不满情绪。

温和派政治家虽对这一压迫性政策提出不同意见,然而英国政府并未作出调整。此举使得殖民地民众愈发决心脱离英国的统治。

大陆会议埋下独立种子

1774年9月5日,费城成为焦点,12个殖民地代表齐聚一堂。佐治亚除外,其他殖民地的代表们在此召开大陆会议。会议议题重大,关乎与英国的决裂。与会者多为各地有影响力的人物。组织民兵成为会议的重要议题之一。

尽管殖民地民众对与英国和解仍存一线希望,然而这次会议实际上标志着迈向独立的关键步伐,彰显了对英国统治的明确抵制立场。

各方助力独立进程

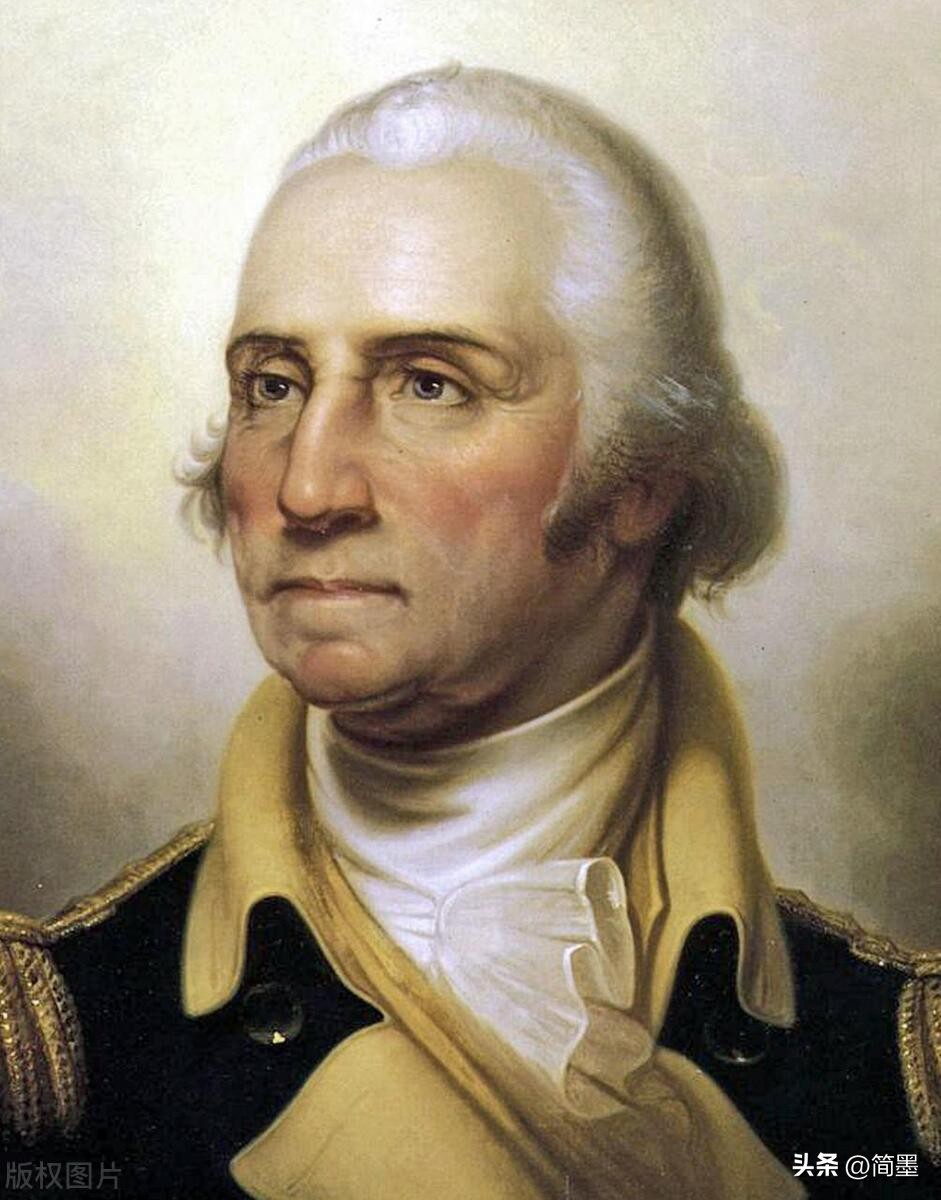

1776年,《常识》一书问世,托马斯·潘恩在其中阐述了独立的合理性与必要性,促使民众思想倾向于独立。同年,《独立宣言》的发布,象征着彻底的分裂。在战争期间,华盛顿作为精神支柱,坚定地领导战斗,足迹遍布整个美洲大陆。在外交方面,富兰克林努力争取法国的支持,而法国也为了报复英国,支持了北美独立战争。这些事件共同推动了美国独立进程的发展。

各位读者,若英国在七年战后未实施那些压迫性措施,美国是否还能走上独立之路?期待大家的评论、点赞与转发。