公务员考试常成为人们关注的中心,其中国考和省考之间的联系也是大家热议的话题。特别是国考中的行政能力测试,其常识判断部分对地方公务员考试的指导意义颇值得深入研究,这或许会引导许多考生的复习策略。

国考常识判断的变化历程

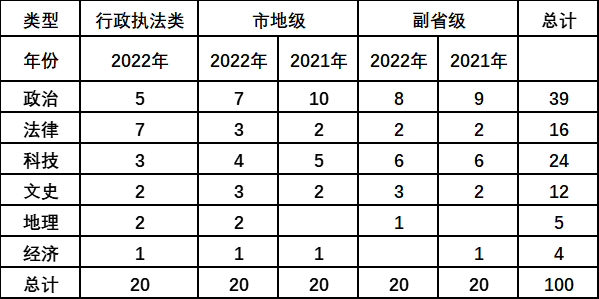

国考常识判断的发展路径是从“专”向“博”转变。在2007年和2008年,考试主要针对法律知识进行考查。这一做法在当时有其合理性,可能是因为重视法治理念在公务员队伍中的普及。随后,考试内容逐渐扩展到各类知识。2010年的国考再次证明了这一趋势。这反映出命题思路的演变,从单一到多元的过渡。

全面评估体现了多方面需求。首先,社会进步要求公务员具备丰富的知识结构。其次,此举旨在降低考生针对特定知识点的备考投机性,从而更全面地评估考生的综合素质。

国考对地方公考的引领示例

国考在指引公务员考试方向上作用显著。以2007年和2008年为例,国考的常识判断题全都是法律相关,同年辽宁省考也完全以法律为题。到了2009年,国考的常识判断题范围拓宽,辽宁省考也相应地调整了题型。这种现象并非仅限于辽宁一地,全国多数省份都呈现出类似的趋势,即紧跟国考的出题动向。

这种引领主要源于国家考试的权威性和预见性。国家考试汇集众多专家进行命题,能够较好地掌握人才选拔的趋向。地方公务员考试自然以国家考试为标准,调整自己的命题策略,力求找到既符合地方实际又紧跟时代潮流的出题方法。

时政与地方特色的启示

2010年的国家公务员考试常识题,呈现了一种结合时事政治和地方特色的题型。记得2009年的考试第一题是关于2008年北京奥运会的问题,而到了2010年,首题则转到了建国60周年的成就,以及一些相关内容。这些题目提示考生,在准备时政知识时,需要明确重点。至于省考,除了国内时政,还得关注各自省份的特色。

考生需对时政事件保持一定的警觉性。比如,掌握自己所在省份近两年来主要项目的建设动态。在复习时,应将时政知识与本地地理、人文等方面内容相结合。比如,沿海地区的考生需关注海洋经济的时政动态,而山区省份的考生则应关注山区开发与生态保护的新闻。

一题多点模式的借鉴

2010年的国家公务员考试中出现了多选题型的题目。此类出题方式可能被地方公务员考试所采纳。这种模式有助于更全面地评估考生的知识整合能力。以科技创新为例,这样的题目可能涉及绿色发展、民生改善等多个知识点的考察。

考生需适应这种考核动向,因此日常学习中需将所学知识融合。举例来说,将历史事件与文化进步相融合,实现各学科知识间的融会贯通。如此一来,面对类似题型时,考生便能具备更全面的解题能力。

国考真题的价值体现

国考真题意义重大。以2010年的国考为例,正如之前所强调的,真题重复使用的情况较多。命题人考虑到多种因素,为考生提供了不少便利。这并非命题不严谨,而是人才选拔的一种策略。相较之下,省考在许多方面缺乏国考那样的资源,难以精心命题。

考生应当关注历年真题。通过深入分析这些真题,可以洞察出题者的出题特点。比如,研究2009年至2010年的真题风格转变,从中提炼出对自己备考有益的规律,这些规律可以用来指导省考等地方公务员考试的答题。

把握国考命题方向的策略

2010年国家公务员考试的方向对考生来说至关重要。在策略上,我们应轻视常识判断,因为它在考试中的比例和实施难度相对较小。然而,我们不应将过多精力集中于紧张应对常识判断。同时,在具体操作中,我们还需给予它足够的重视。

考生在准备考试时,应当合理安排自己的精力。例如,每天设定固定时段来搜集时事政治,并定期复习以加强所有知识点的掌握。这样的方法有助于在公务员考试的常识判断环节中取得更好的成绩。

你如何看待掌握国家公务员考试命题趋势,这对提高地方公务员考试的及格率有多大帮助?欢迎各位交流心得或提出疑问。