新闻信源的可靠性

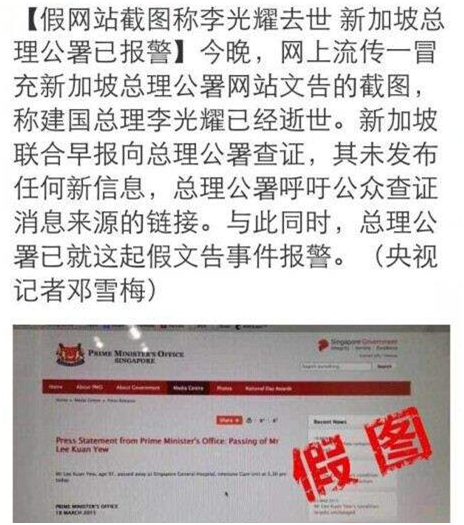

判断某人是否已故,信息的最初来源十分关键。许多人容易轻信自媒体或知名博主未经证实的消息。比如,就有知名博主曾宣称某人已去世,后来却公开道歉,承认自己只是听信了传言。因此,我们应当认识到,直接从当事人亲属那里获取的信息,往往更接近真相。

在群里转发信息时,若多人依据某人的言论进行传播,记者仅对少数人进行采访,这种核实方式并不可取。只有对所有信息来源进行核实,才有可能接近事实真相,然而,也不能就此断定这就是全部真相。

深入实地采访的重要性

得知襄汾发生泥石流的消息后,我们迅速派遣记者前往现场进行核实。《中国新闻周刊》之所以能抢到报道的头筹,关键在于这种基于常识的做法,即亲自到现场去了解情况。

在如今信息量激增的时代,网络上的信息纷繁复杂,而通过实地采访,我们能获取更加真实和精确的信息。网络上的资料只是信息的一部分,若要为读者带来更多的信息量,补充具体细节,那么实地采访是必不可少的。记者的实地考察能够收集到更多的细节,从而弥补网络资料的不足。

文章内容的取舍

撰写文章时,并非所有亮点都能融入文中,需根据主题和视角进行筛选。这便引出了内容选择的问题。一篇优秀的文章,主题清晰至关重要,若将无关主题的内容加入,文章便会显得杂乱无章。

报道某事件时,若文章侧重于特定视角,应挑选与此视角相契合的素材。不能因追求内容丰富而丢弃文章的主旨和相关性,恰当的筛选能使文章更具说服力。

网上素材的局限性

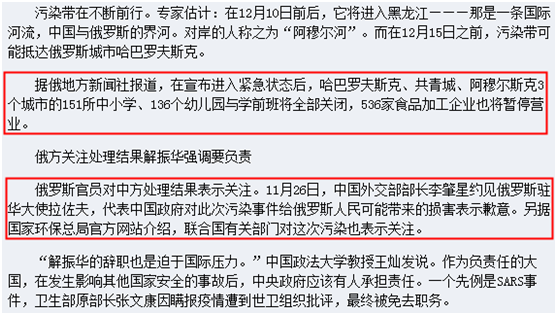

在信息获取迅速的当下,众多人倾向于利用网络资源来撰写文章。然而,仅凭网络资源撰写文章存在较大局限。以对环保部部长解振华的报道为例,由于采访难度较高,报道中的大部分内容源自网络。

仅靠网络资料,文章可能会缺少直接证据,内容不够完整。此外,网络信息真伪难辨,未经核实直接引用易出错,因此对待网络资料需格外小心。

素材的处理方式

在处理素材时,得明确其目的,不能仅仅将素材堆叠成文章。当前趋势是直接将素材转化为文章,但往往缺乏明确的消息来源,这就像武侠小说中常见的不署名、无出处的情况。

素材好比是建筑用的材料,只有恰当组合,才能构筑起稳固的文章之塔。若素材处理得当,文章的脉络才会清晰,内容也会井然有序。绝不能草率拼凑,忽视素材的整合。

信息的算法识别问题

在当前算法盛行的时代,如何判定文章是否抄袭有明确的标准。比如,一点资讯平台,若文章的重复率超过70%,算法通常就会将其判定为抄袭。然而,算法并非完美,有时候对“疏影”和“暗香”这类词语稍作修改,相似度较高时,也可能被错误地认定为抄袭。

算法无法深入理解内容,仅凭重复率的检测存在不足。这提示我们在撰写文章时,即便算法存在限制,仍需重视原创,以防抄袭的风险。

在阅读文章的过程中,大家是否关注过信息的出处以及其真实性?欢迎留言交流,同时,也请给予文章点赞和转发支持!