小朋友们回答问题时显得格外有趣,形态各异,随着游戏防沉迷措施日益严格,他们的表现同样引人深思。接下来,我们将探讨在如此政策背景下,孩子们与家长们的不同状况。

孩子话语“谜之节奏”

孩子们交谈的方式颇为特别,他们往往能畅快地表达自己。但面对简单的问题,本可迅速解答,他们却喜欢拖到两天后。这种与众不同的交流方式让人难以理解,却也透露出他们纯真的性格。就拿询问他们的日常喜好来说,本该立刻回答,却总是不紧不慢地给出答案。

或许这与他们的思考方式有关,小孩子们的想法跳跃,不按成人逻辑简单回答。他们慢慢述说,可能是在回味和思考问题,完全沉浸在自己的小天地里,给出他们认为恰当的答案。

采访遇“公式化”拒绝

采访小朋友时,遇到了一些问题。比如小A,在被邀请采访后,他拒绝了,并且让爸爸帮忙传达了一个套路化的理由,表示自己最近太忙,没时间,等有空再说。这听起来就像是成人世界里的官方借口。

小A这样回答,可能是因为他觉得接受采访有点紧张。再加上他可能受到了大人处理事情方式的影响,学会了用这种含蓄的方式来拒绝。因为采访需要组织语言,还需要配合,这对小孩子来说确实挺费力的。

家长态度“冰火两重天”

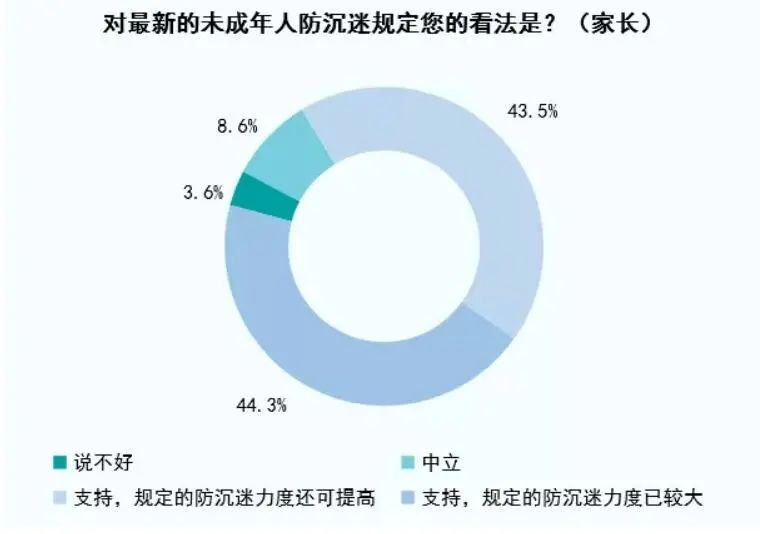

家长对孩子玩游戏的看法差异很大。小A的妈妈立场坚定,她认为学校及老师的规定是正确的,对防止沉迷游戏的政策执行得非常严格;然而,小A愿意协商让步的条件是学业成绩,当成绩优秀时,她会对执行防沉迷的规定有所放松。

家长们的这种矛盾心理表现在,他们一方面想要遵循规定,另一方面又害怕这会妨碍孩子得到应有的休息。他们的看法受到成绩的影响,这反映出他们把成绩放在首位。他们希望孩子玩游戏时不要影响学习,但又不能彻底禁止孩子玩游戏。

小B游戏之“特殊困境”

小B的情况特别,身为多个群的群主,他主要负责发布游戏内容和解答疑惑。他选择了《国际象棋》这款游戏,但没想到只一个小时就很难下几盘,而且经常被“防沉迷验证”中断,导致游戏体验很不连贯。

防沉迷政策虽有益处,但在实际操作上,类似游戏时间被分割的问题并未得到妥善处理。小B身为群主,自身游戏技能不佳,还得勉力劝慰那些因游戏时长与家人争执的成员,这确实挺难的。

孩子应对“各显神通”

小A通过优异的学习成绩争取到了家长的宽容,而小B则通过观看游戏视频来弥补无法玩游戏的不便。面对防沉迷措施,孩子们各有应对之策。

孩子们主动寻求游戏机会,竭力为自己争取。这显示了他们对游戏的热情,以及在政策约束下积极寻求满足需求的决心。不同的方法往往与家庭背景和个人性格紧密相连。

政策执行“尚待完善”

这次采访中了解到,游戏防沉迷看似只针对未成年人,实则影响广泛,涵盖家长、学校和政策的认知。其初衷是保障未成年人健康游戏,但具体措施不够细致,缺乏针对不同年龄和游戏类型的指导。

这种不完善导致执行时问题频发,比如小B玩游戏时受到干扰。家长在这其中的权利作用也不容忽视。防沉迷的效果问题,实际上已转变为家长权利的争议。那么,大家觉得如何才能在孩子的游戏需求和防沉迷政策之间找到平衡?欢迎留言、点赞和转发这篇文章!