影视作品中常描绘亲人离世的故事,却鲜少有人好奇为何以“女儿与已故父亲”为故事主线。或许是因为现实生活中缺少这种失去亲人的切身体验,才让创作者们构思出这样的特殊情节。那么,这种设定背后究竟隐藏着怎样的故事?

父女故事的灵感萌生

亲人离世的不真实感让人心痛,昨日还谈笑风生,今朝却天人永隔。本以为电话还能响起,却得知无人应答。这巨大的落差,让创作者萌生了一个想法:若死者能言,该多好。于是,小丫这个不知死亡为何物的人物诞生了,旨在引发轻松愉快的思考。这想法多么贴近生活,因为许多人面对亲人离世时,都会感到难以承受的心理落差。而通过独特的人物设定来探索不同的思考,更是创作上的一次勇敢尝试。

这种从日常生活情感中提取素材的创作方式,在动画制作中并不罕见。众多动画作品都源自于生活中的点滴感悟和情绪。创作者将这些情感融入动画故事,便能够激发观众产生相似的感同身受。

创作过程中的压力与坚持

老师们当时都指出,这故事的时间跨度太长,可能无法完成,或者效果不尽人意。创作者们承受着巨大的压力,却还是不愿放手这个故事。这表明这个故事对他们来说非同寻常,有着特别的分量。就像很多创作者一样,心中怀揣着优秀的构思,即便遭遇重重困难,也想要努力把它展现出来。这种执着实属难得。

在整个创作历程中,他们得持续应对这些疑问。这压力不仅来自旁人的观点,还有自己对作品能否完美展现的忧虑。保持对故事的最初热情,实非易事。

结局设计的考虑

关于结局的构思,我原本设想了不同的版本,比如最初设想是父亲在消失前说了许多话。然而,在老师的引导下,我对结局进行了修改。从对结局设计的这一调整可以看出,老师的经验和意见在创作阶段扮演了重要角色。这也体现了创作者在创作旅途中的进步,从最初只遵循个人想法,到后来开始重视并采纳更多专业意见。

好的结局对故事的整体性和观众的情感感受至关重要。若结局不当,会毁掉之前所构建的氛围。因此,创作者在设计结局时需谨慎,以确保故事能有一个恰当的收尾。

创新方面的思考

创作者发现自己在创新上表现不佳,老师指出他们的故事平淡无奇,结局一目了然。起初,他们更注重故事的趣味性,对内容投入较多,并未刻意寻求创新。在动画制作中,创新与故事性往往难以兼顾。过分追求创新可能忽略了故事的情感表达;而过分强调故事性,正如这部作品,可能会被批评缺乏创新精神。

尽管这涉及到一个持续寻求平衡的课题,然而,它也为后来者指明了一条思考路径,使他们能在创作中持续探寻如何妥善协调二者之间的关系。

转专业后的学习感悟

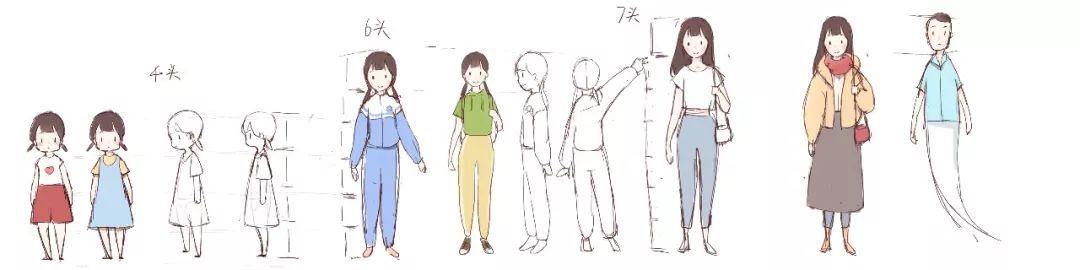

两位创作者原本并非动画专业出身。转行之后,他们遇到了不少实际问题,比如绘画基础薄弱,制作出的作品不够美观,内心深处担忧着会不会给动画学院抹黑。刘育伶以前只擅长画大头美少女,想要练习场景绘制,却因为学业繁重而不知从何开始,这充分说明了转专业后的学习之路充满挑战。

其中也有所得,比如彼此的鼓舞。徐天予对刘育伶的故事充满信心,这种同侪间的帮助在学习挑战面前尤为关键。转专业的同学们不仅要填补知识上的空缺,还需调整心态,勇敢迎接新专业带来的挑战与机遇。

对创作的自我总结

在整个创作阶段,创作者的心理变化多样。起初,他们怀揣着制作出优质作品的坚定决心。随后,在现实面前,他们开始自我接纳,并从中获得了诸多感悟。这一过程中,他们不仅重新审视了自己的能力,还持续调整着创作方向。

不论是在学术钻研、编写故事,还是应对各式各样的看法与评论,他们都在进步。正如众多创作者那样,他们持续地从实践中吸取教训,并将这些教训应用于创作新作品之中。