现代语文考试里的阅读题目,常常有出题人过度解读的现象,这确实让人感到意外,也让考生们感到非常苦恼。这个问题在语文考试中已经存在了很长时间,迫切需要得到解决。

考题乱解读

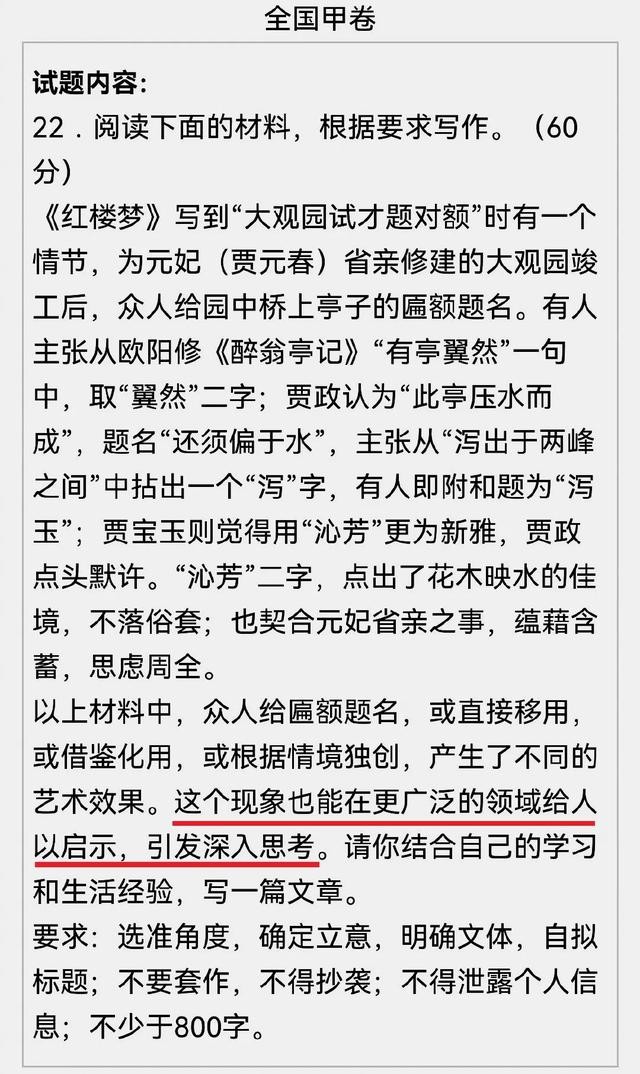

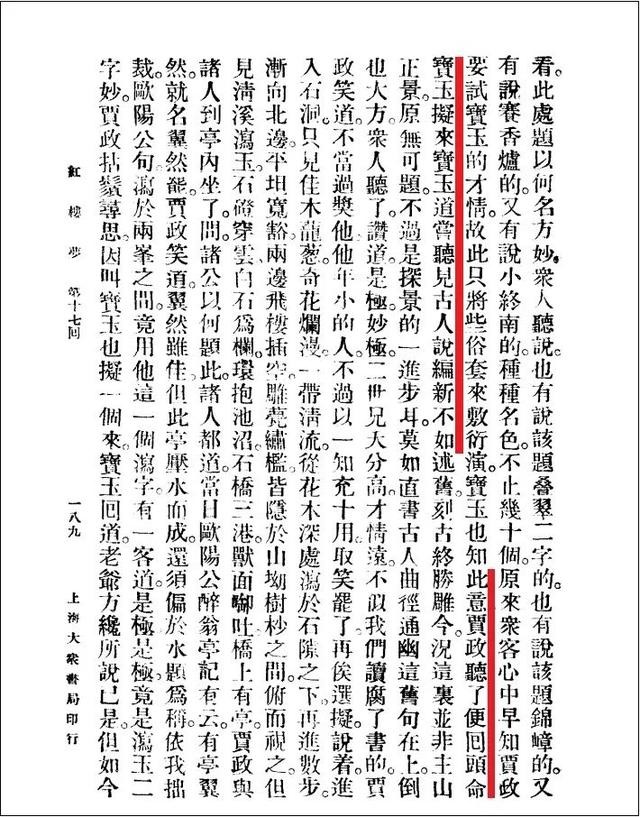

有些考题里,出题人对作者的写作思路进行了不合理的猜测。比如,面对一篇以青菜为主题的文章,出题人想象出了“从表面到深层”的写作路径,并要求考生解释开头和结尾句子用词变化的原因。然而,仔细阅读全文后,你会发现这种解读完全是虚构的。这种没有依据的分析,暴露了出题人的草率。类似的情况在1998年的高考散文阅读中也出现过,出题人自己解读出了原文中可能没有的含义,却要求考生回答。这对考生来说,无疑是一种巨大的困扰。

违背原文情况

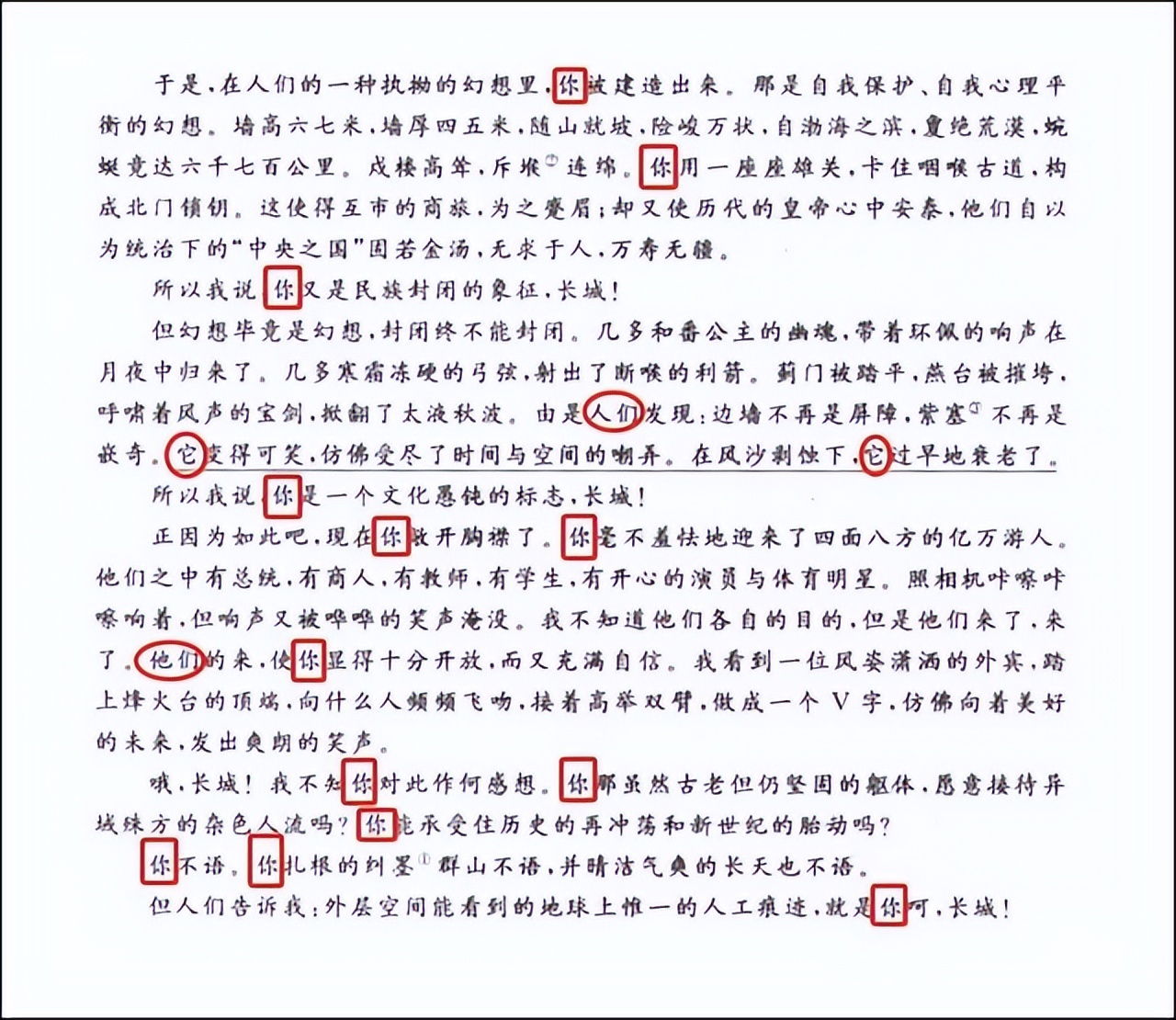

常常有这种情况,出题人提出的问题在原文里根本找不到依据。比如,那道关于“它”的高考题,官方答案强行解释了人称的用法,但仔细阅读全文后,明显看出是作者的笔误。更严重的是,文章其他部分使用了完全不同的人称。出题人显然没有仔细阅读原文就出题,导致考生面对这种不合理的问题感到迷茫。面对这种与原文不符的题目,学生在考试中只能随意猜测出题人的意图。

作者的无奈

有些小说作家连自己都搞不懂出题人的解读。比如巩高峰,面对考生对小说结尾的提问,他自己也难以给出确切的答案,因为他在创作时可能并未深入思考到那个程度。这说明出题人是从作品中硬生生挖掘出深层次的意义,而这并非作者的本意。不知有多少作者面对自己的作品被如此解读,内心充满了无奈和难以言说的复杂情绪。在这种情形下,学生所学的并非如何正确解读文章,而是如何去迎合出题人的过度联想。

教学的问题

在语文课上,学生被要求写大量作文,但成绩不尽如人意。原因在于教学过程中过分强调技巧,却忽略了文章的真正理解。为了在考试中这类阅读题上得分,学生不得不牺牲逻辑和准确理解,转而绞尽脑汁去编造内容。师生双方都陷入了这种困境,无法写出准确表达的作文,更别提准确解读文章,这无疑暴露了语文教学的不足和失败。

对学生的误导

在这种以考试为导向的环境下,学生们觉得不必深入理解文章,只需掌握解题技巧即可。然而,当深入学术研究或面临实际应用时,他们意识到过分依赖技巧而忽视真正理解的做法存在不少问题。他们并未真正提高阅读能力,也没有培养出准确传达信息的能力。将来步入社会或深入研究学术领域时,可能会遇到理解上的障碍和表达上的不清晰。

错误的考核理念

这种考核方法背后,潜藏的是一种不正确的观念。它不遵循逻辑,不尊重文本,强迫学生去探寻可能并不存在的深层含义,过分追求提升和升华,这实际上是对语文学习本质的偏离。语文学习的目的在于让学生真正领会文字,尊重作者的本意,并学会清晰表达自己的看法,而非去揣摩出题者的意图。这样的做法使得语文学习失去了其真正的价值,也让学生们逐渐远离了语文的真正魅力。

在此,我想向众多读者提问,大家是否也曾在语文学习或教学中遇到类似的难题?欢迎大家在评论区留言、点赞并转发这篇文章。