作文并非简单的文字叠加,它更是一种自我表达和沟通的手段。然而,在作文教学的实践中,人们往往忽视了这一点,这形成了教学中的一个冲突。

作文的本质是交流

在日常生活中,许多人并未意识到作文其实是一种人际交流的手段。作文理应像说话那样流畅自然,但现实中却常受到诸多规定的限制。许多学生在写作文时,心中所想的并非情感表达,而是如何满足技术规范。例如,他们会先考虑关联词是否齐全,这样的做法实际上偏离了写作的根本目的。作文的根本目的应是向他人传达自己内心的真实想法。

学生们往往未认识到作文是供人阅读的。他们所写的文章旨在让读者理解其意图。若视作文为任务而非交流,那么所写的文字常显缺乏真挚情感。

不要苛求小学生

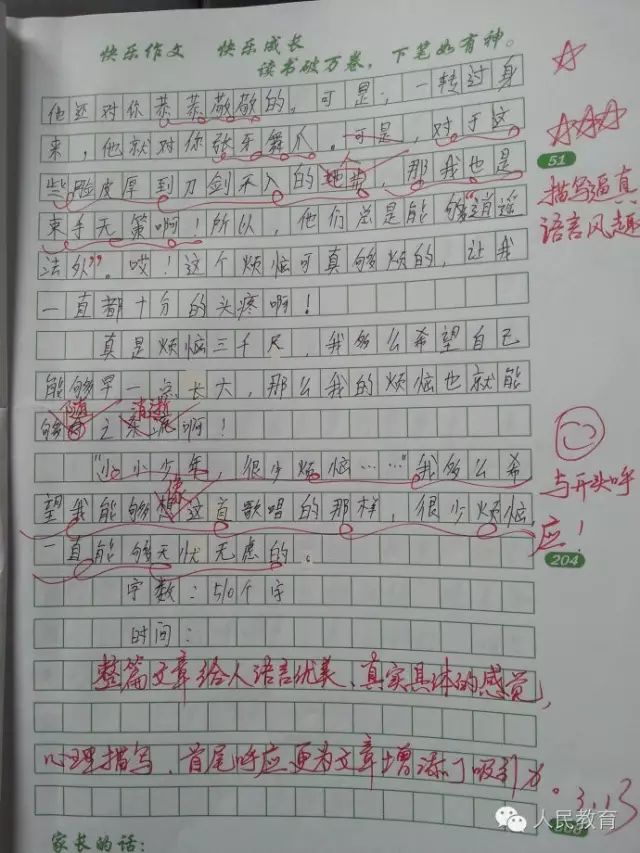

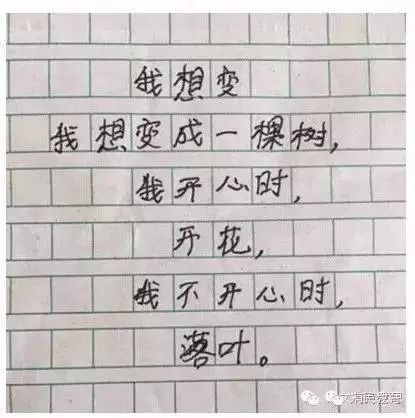

小学生的作文无需过度苛求。考虑到他们的思维和经验尚浅,作文往往更偏向于即兴发挥。例如,当他们有所触动时写下的文字,往往更具感染力。若用成人的评价尺度或高标准文风来衡量,可能会阻碍他们自然表达能力的展现。

小学生的心理状态与成人迥异,特别敏感。他们若把心中的话写出来却不敢给老师看,那是因为缺少安全感。这个年纪的孩子,我们不必过分强求他们在作文中完美表达。

技术与内心情绪的关系

在作文课上,过分侧重技术是不恰当的。技术应当是建立在内心情感之上的辅助工具。就好比一棵树,先任其自然生长,之后再进行技术上的加工。若反过来,过早地强调技术,就像洛钦斯所说的首因效应,一旦形成,就很难改变。

在语文教学中,作文规范的要求随着年级提升而出现变化。低年级阶段,重点在于语句的完整性等基本规范。然而,到了高年级,这些规范可能变成了限制。比如关联词和连词的使用,它们原本是为了辅助表达,但如果过分强调规范使用,就可能限制了学生的表达自由。

对学生作文包容的态度

对学生作文里的小错误应持宽容态度。正如管理学大师德鲁克所言,一个人越优秀,犯的错误就越多,这同样适用于学生。考虑到他们的年龄和经验,作文中的观点和表述难免有不足之处,因为毕竟他们还是孩子。

若要实施“多就少改”的原则,教师必须乐意且有足够能力对作文进行恰当的修改。面对学生对自己作文优劣一无所知,甚至不知如何修改的情况,教师需设法激发学生修改作文的意愿。

作文的模仿

在写作文时,模仿是有条件的。它并非只是盲目地复制他人的文字。若缺乏情感的表达和写作的激情,这种模仿不过是抄袭他人的见解。学生在借鉴他人作品时,虽可受到启发,但绝不能完全丧失自己的风格。以教学为例,教师若只是单向传授,学生可能会在指导中失去独立思考的能力。

学生若只是模仿别人的写作模式,而非真情流露,那么他们的文章便难以真正掌握他人的写作精髓。作文中的观点和情感源自内心的自然流露,这种真实情感是无法被模仿的。

教师的素养要求

作文教学对教师的专业素养要求颇高。教师需投入至少三年的时光深入研究学生的作文,深入了解作文的内在结构,这就像医生积累看病经验一样。这便是所说的,教师必须先具备教学资格。

“后教”是一种评估教师教学水平和学生学业成果的方法。若教师只专注于文字技巧的传授,却忽视了作文中蕴含的情感及文心技巧的培养,学生便难以在写作能力上有所提升。

我们要如何改善目前的作文教学和学生的作文水平?欢迎大家到评论区留言探讨。同时,也请大家为这篇文章点赞和转发。