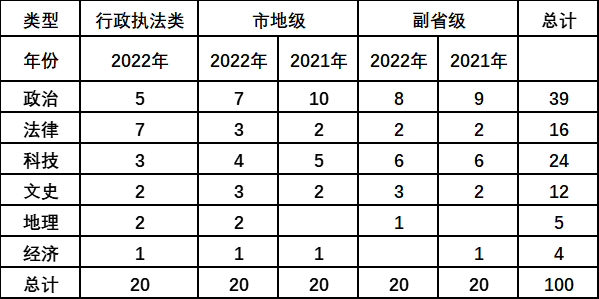

考试时,我们常碰到一些题目,表面看容易,但正确率却不高。这背后有很多原因,值得我们深入分析。

纠结五大牧区

不少考生在答题时,常为某个选项中的细微知识点而纠结,例如某个题目中A选项提到五大牧区的正确性。这表明考生可能对基础知识掌握不深,面对一些似是而非的描述时难以作出判断。或许在学习过程中,这类地理概念并未被真正理解,只是停留在表面记忆层面。此外,考生往往过分关注这些细节,未能从整体题目的全局视角出发。实际上,在考试中应学会果断,对不确定的部分先暂缓考虑,先从确定的知识点入手。

考试涉及的知识点通常较为广泛,例如这道题就涉及到了松嫩平原的相关内容,但不少考生对此并未给予足够重视。

在学习实际中,多数考生倾向于关注常见知识点,而对于诸如我国松嫩平原是最大的商品粮基地这样的不常见知识点,关注不够。这或许是因为教材对这部分内容讲解不够详细,或是教师在授课时未予以足够重视。观察现实,许多农村学生可能对本地的农业产区情况较为熟悉,然而,城市中的学生对于这些特定产区的知识却普遍缺乏。

知名度的差异

有些诗歌题目和多数诗句并不为人所熟知,然而其中某些诗句在年轻一代中却享有极高的知名度,甚至被国家领导人多次引用。这说明我们在获取知识的过程中,往往倾向于集中关注某些内容。举例来说,某些诗句因为频繁被引用而广为人知,而同一首诗的其他部分则可能鲜有人问津。在平时学习诗词时,考生们常常追随潮流,只关注那些热门的词句,而忽略了诗歌的整体意义。

在阅读文学作品时,涉及梁启超的文章往往让人感到棘手。对于那些对梁启超缺乏兴趣的考生来说,他们只能通过文章的风格和思想来大致判断作者。这种现象反映了考生知识面的局限性。若能广泛阅读不同作者的作品,并掌握更多时代背景知识,那么在遇到这类作者识别题目时,考生将能更加游刃有余。

选非题的判断

在解答选非题时,找准错误选项至关重要,比如本题的D选项。不少考生解题思路不明确,若能迅速锁定明显错误的选择,便能提升答题准确度。在此例中,只要准确识别出错误选项,便无需过分纠结于其他选项的细微差别。

对于一些理解起来较为复杂的句子,例如那些包含“天道”、“人道”、“盈亏”等概念的表述,考生不必过分纠结于其所属的学派。重要的是把握话语的实际意义,这其实也是一种解题的方法。

地图意识的重要性

考生在解答某些题目时,需具备较强的空间感,能在心中勾勒出地图轮廓。比如,在判断“北京到上海”可能途经的区域时,这种能力尤为重要。这种空间感并非一蹴而就,它需要考生长期积累地理知识,并进行空间想象力的锻炼。观察现实情况,不少考生在学习地理时,缺少这种地图感知能力,往往只是死记硬背地名和知识点。若能在学习过程中,多绘制地图,将知识点标注在地图上,对解答这类题目将大有裨益。

题目顺序的影响

选项的排列顺序对答题准确度有影响。例如,某些题目若将BC选项调换位置,正确率可能会显著上升。这表明考生在答题时可能会受到选项排列顺序的干扰。有时,前面的选项可能给考生留下固定印象,进而影响他们对后续选项的判断。因此,在制作试卷时,出题者可能需要更加科学地安排选项的排列顺序。

在解题实践中,许多考生往往受到前面选项的限制,难以对各个选项进行全面的、客观的审视。

对联题的应对

一些对联题目颇具深意,例如A选项的对联较为罕见。考生遇到这类问题不必紧张,可以从日常知识出发,比如汉语中的押韵和平仄规则。以这个对联为例,我们可以通过最后一个字的读音和声调进行初步判断。对于一些历史悠久的对联,比如C选项,其流传时间久远,可推测其大致遵循了平仄规则。在判断对联是否正确时,需充分利用已知的汉语知识。此外,一些迷惑性选项可能会利用我们熟知的成语来设陷阱,需小心辨别。

面对考试中的难点和疑惑,我们该如何提升解题技巧?是否有过因犹豫不决而选错答案的经历?希望各位能点赞并转发此文章,共同探讨考试心得。