这份所谓的“全球抗疫实力排行榜”激起公愤,其排名与实际情况出入极大。该榜单作者的专业水平受到质疑,评价指标充斥着偏见。接下来,我们将对其荒谬之处进行详细分析。

署名作者资质堪忧

这份排名的作者主要是彭博社驻香港的记者洪金山和常青。常青自2019年起才开始涉足医疗新闻报道,在此之前,她的学术和职业背景与公共卫生和流行病学数据分析并无交集。由这样一位人士来负责排名,其专业性确实让人存疑。

让没有专业知识的人去评估抗击新冠的能力,就好比让门外汉去评价一场专业赛事。这样的评估怎么可能得出公正、精确的结论?这样的作者名单,从一开始就预示了这份排名的不可信。

疫苗指标有缺陷

彭博社在设定变量时,并未将各疫苗的实际效果和潜在风险纳入考量。以阿斯利康疫苗为例,它因血栓风险在多国被停用,但在排名中却未受到区别对待。这种做法显然忽略了现实情况。

对各种疫苗的效能和安全性不加区分地讨论,这并非科学的态度。疫苗是抵御新冠病毒的重要工具,若对其评价如此草率,那么这份排名的可靠性又有多少?这样的做法大大损害了排名的公正性。

指标设定含偏见

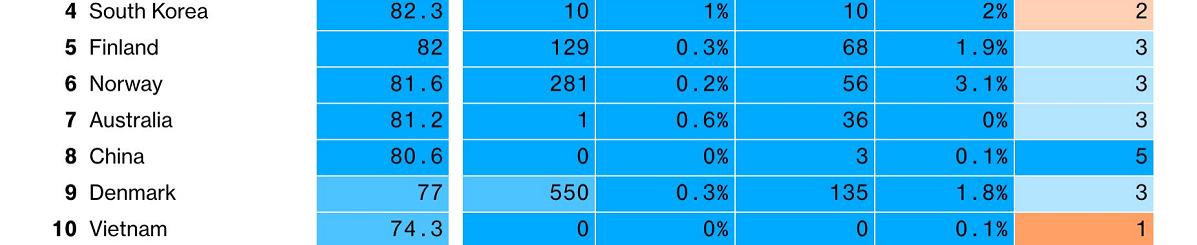

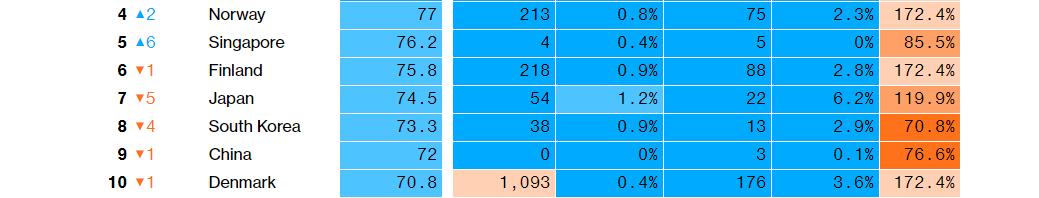

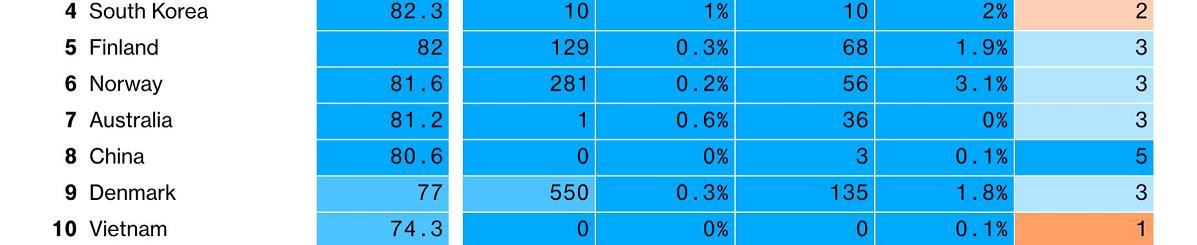

中国未能位居第一,关键在于彭博社选取了人类发展指数和全民医疗覆盖率为评判标准,而这些数据来源于美国华盛顿大学。再者,对于“封城”和航班限制程度的评估,显然是在提升美国政府防疫表现不佳的评分。

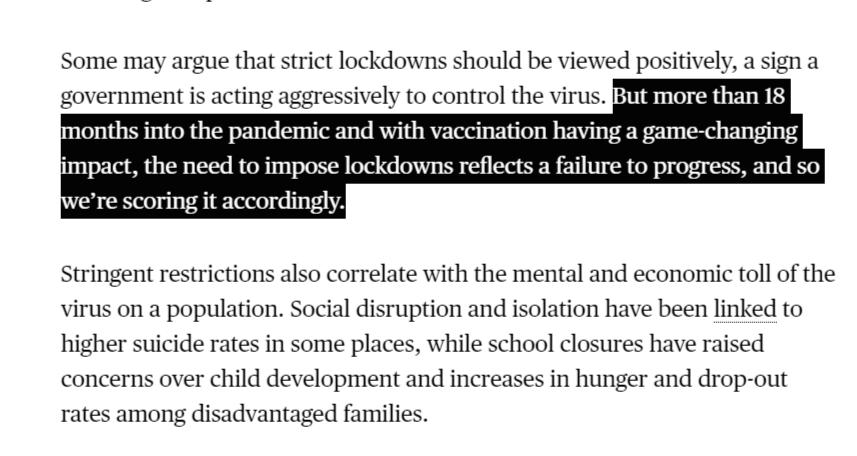

这些指标的制定存在明显偏向。我国采取的严格防控措施旨在保障人民健康,但在这些不合理的指标下,并未获得应有的肯定。反观美国,尽管抗疫形势混乱,却可能因指标偏颇而得到过高的评价,这显然有失公允。

词汇定义很模糊

彭博社借助人类语言交流的疏忽,选用“韧性”这一含糊不清的词语。它让人误以为是在进行抗疫成绩的排名,当需要夸大本国成绩时,便对“韧性”一词进行重新解释,而公众因思维定式,仍然对此一无所知。

这种做法实在不厚道。故意使用含糊不清的词汇迷惑读者,随心所欲地变动定义来迎合个人目的,这显然不符合一个严谨排名应有的态度。这种行为就像是在玩文字游戏,误导了公众的理解。

指数与现实不符

新冠疫情让这份指数的编制者遭遇了尴尬,英国学者甚至发表了论文,明确指出各国应对新冠疫情的能力与该安全指数并无直接联系。这份指数中的各项指标充满了西方的偏见,根本无法真实展现各国抗疫的真实状况。

事实往往更具说服力,疫情发生时的表现正是对这份排名的最佳证明。那些在排名中得分较高的国家,其抗疫成效可能并不理想;而那些真正在抗疫中表现出色的国家,却往往在排名中处于较低位置。这样的指数缺乏参考价值。

更多不合理之处

《经济学人》指出,我国媒体的资料普遍不被信任,他们仅参考外国媒体的报道,对中国在流行病专家及流感国际应对机制方面的表现给出了最低评价。此外,我国未参与世界卫生组织的一项自愿性外部评估,只因涉及众多子指标,导致连续得分都是零,这使得我国在“符合国际规则”的排名中位居第141位。

这种无理的贬低实在太过分。不相信我国媒体的数据,却只相信外国媒体的报道,这显然带有偏见。仅仅因为未参与某个自愿项目就给予低分,这如何能体现出公正客观?长期以来,以英美为主的英语媒体利用其话语权,制造了许多低质量却符合自身利益的“国际排名”,就如同英国对大学排名的做法,我们必须要看清楚它的真实面目。

大家是否认为,诸如彭博社所进行的这类排名,仍有继续进行的理由?若您觉得这篇文章有所启发,不妨点赞并转发!