排名作者缺乏专业性

这份所谓“全球抗击新冠能力排名”及其方法论,由彭博社香港记者金山洪和Rachel Chang共同撰写。然而,Rachel Chang与公共卫生领域关系不大,自2019年以来,她的工作主要围绕医疗新闻报道展开,其学术背景和职业经历与公共卫生和流行病学数据分析并无交集。由这样一位人士参与排名,其科学性确实令人担忧。

若非专业人士参与编制此类关键排名,就好比让外行人来掌舵专业比赛。这种不专业性可能导致排名本身缺乏应有的客观性与可信度,无法准确为人们评估各国抗击疫情的能力提供依据。

疫苗评估不科学

彭博社在设定相关指标时,并未将每款疫苗的实际效果与潜在风险纳入考量。以阿斯利康疫苗为例,该疫苗后来因血栓风险被多国淘汰,但在其评估中却与其他疫苗同等对待。这种做法显然忽略了实际情况。

疫苗是抵御新冠病毒的关键工具,各类疫苗的效用与潜在风险各有不同。彭博社的这一评估方法并不科学,不能真实展现各国在疫苗选用与运用方面的抗疫成果,使得相关排名在疫苗领域失去了参考价值。

指标设定含偏见

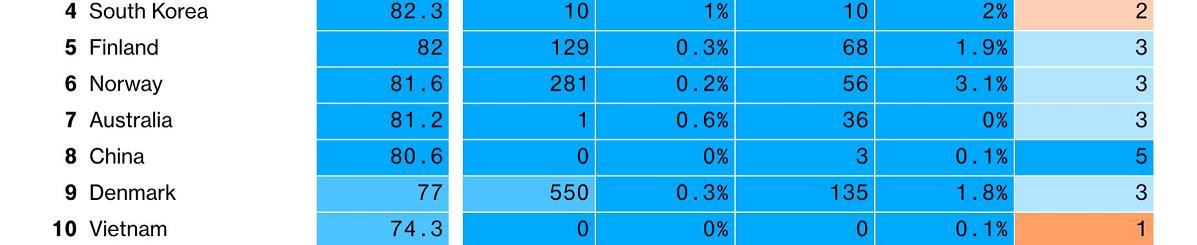

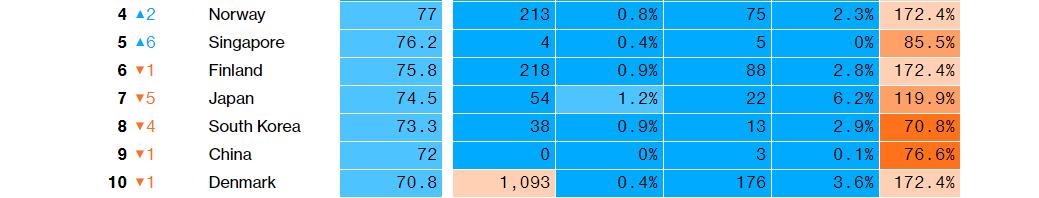

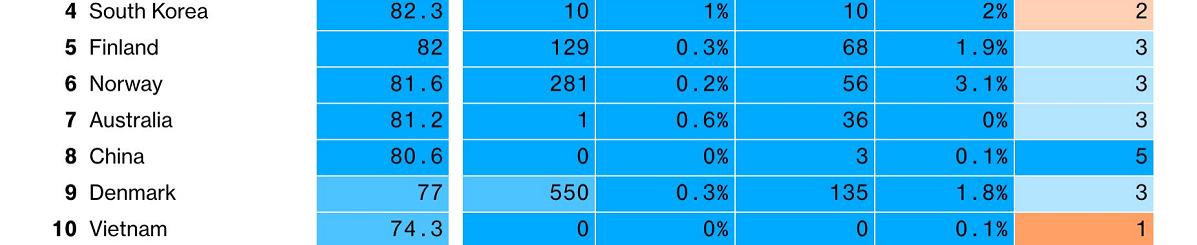

中国未能排在首位,主要因为彭博社选取了人类发展指数和医疗覆盖范围(由华盛顿大学提供的数据)作为评判标准。此外,在评估政府防控效果时,他们依据“封城”力度、航班限制程度等指标,故意提升了美国的得分。

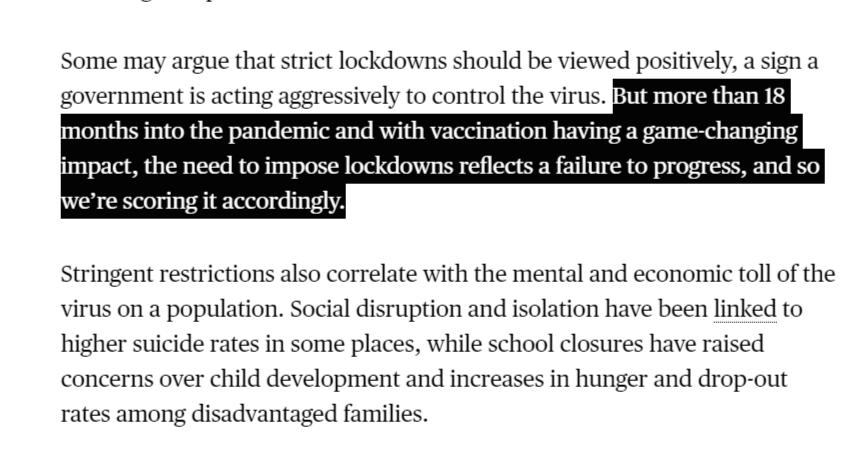

这种指标设定存在明显的西方倾向。我国实行的“封城”等防疫举措,旨在最大限度地保障人民的生命安全和有效遏制疫情,却因此遭受不公正的扣分。相较之下,美国在政府防疫上表现消极,却获得了不合理的加分,这让人感到非常不满。

概念使用耍心机

彭博社在报道中使用了“韧性”这一含糊不清的词语。起初,读者可能以为是在进行抗疫成效的排名。但当需要夸大本国成绩时,他们又对“韧性”进行了新的解释。由于人们的思维习惯,很多人依然误以为是在查看抗疫排名。

这种做法不诚实,它欺骗了读者。排名理应公正无私,不能通过曲解概念来达成特定目标。这种行为严重削弱了排名应有的信任度。

已有研究证其谬

新冠疫情对排名的编制造成了重大打击,英国学者随后发表文章,指出各国应对新冠疫情的能力与排名中所称的“安全指数”并无直接联系。这充分表明,该排名缺乏合理性和科学性。

学术研究注重证据和数据支撑,有学者研究后指出排名问题,这就表明那些排名只是毫无根据的传闻,不能作为衡量各国抗疫实力的标准。

国际排名乱象多

长期以来,以英美国家为代表的英语媒体,利用其在国际上的话语权优势,制作了大量质量低劣但符合编撰者利益的“国际排名”。以英国为例,许多机构进行全球大学排名时,故意提升英美背景大学的排名。

抗疫排名中这种现象明显,其他领域也不例外。这些不公正的排名破坏了公平竞争,误导了公众。我们不禁要问,这种充满偏见的排名何时能停止?希望大家能点赞、转发,让更多人看清这些排名的真实面目。