气候巨变端倪

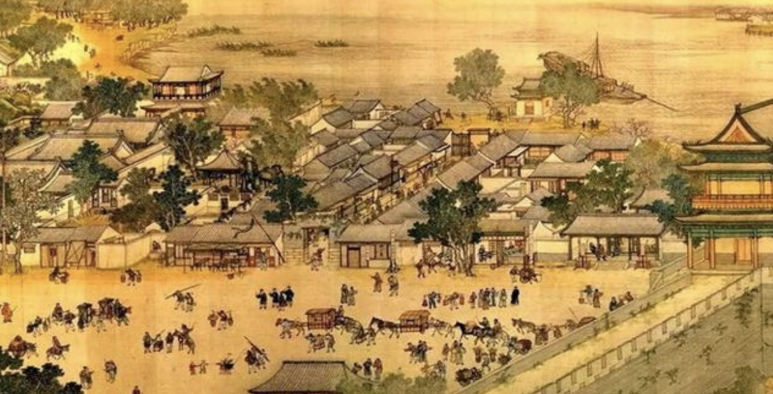

我国拥有约3500年悠久历史,期间气候并非始终如一。根据历史资料和研究成果,气温波动对那个时代的社会发展产生了深远影响。以春秋时期为例,气温的波动直接关系到农业产出和战争的走向。在这场大规模的降温背后,隐藏着众多历史之谜。

众多考古证据表明,气候曾经历过剧烈的转变。比如,河南地区挖掘出的动物化石揭示了当地气温曾发生显著波动。在这些气温下降的时期,不仅动植物生存受到了影响,而且人类的居住方式和社会结构也随之发生了改变。

第一次变冷真相

西周初期气温骤降。那时,黄河流域出现了冰封景象,农作物的生长遭遇严重阻碍。古书中提到,中原地区的冬天异常严寒,粮食产量明显减少。

天气转冷导致人口迁移活动增多,不少部族不得不离开它们原本的居住地,转而寻找更适宜、更温暖的生存环境。同时,周王朝的部分领土范围也在缩小,社会经济受到了较大影响。

第二次变冷波澜

东汉末年至魏晋年间,气温骤降,全国范围内气温持续下降。南方不少河流都出现了结冰现象。北方游牧民族因生存空间受限,纷纷向南方迁移。这一迁徙行为使得中原地区战事频发。

严寒的天气使得疾病扩散变得更为频繁。由于民众生活条件艰苦,抵抗力减弱,各类疫情广泛蔓延。那个年代的社会动荡不安,经济发展遭受重大阻碍,但文化艺术界在一定程度上出现了反思和变革的现象。

第三次变冷冲击

明清时代,气温再次下降。小冰期导致全国多地粮食产量减少,饥荒现象频繁。明朝晚期频繁出现的灾害与这次气候变冷密切相关。在北方,低温让农田荒废,民众生活陷入困境。

为了抵御严寒,民间采取了一些独特的保暖办法。生计问题导致社会矛盾日益尖锐,农民起义接连发生,最终对明清两朝的政治版图及历史发展趋势产生了深远影响。

生态环境变迁

气候大规模变冷,对自然环境产生了显著的影响。森林覆盖面积减少,耐寒植物种类增多,野生动物的栖息地也随之改变。以大熊猫为例,在历史变迁中,它们逐渐从寒冷地区迁移到了气候温暖湿润的四川等地。

河流冻结和水位波动,导致依赖渔业的区域经济遭受重创。湿地规模缩小,鸟类的迁徙路径也随之改变,生态系统的稳定受到破坏。

社会文化演变

气温下降导致社会文化发生了变化。文学作品里,对寒冷和困苦的描述变得频繁。诗文中常常流露出作者对挨饿受冻生活的感慨。而民间风俗也因为寒冷而有所调整,涌现出许多与保暖相关的习俗。

人们的观念开始转变。在严寒引发的饥荒和灾害面前,某些地区涌现出更加强烈的团结互助精神,而其他地方却流行着迷信思想,认为这是天意的惩罚。

气候对历史进程有着显著的作用,大家能否想到,还有哪些历史变迁中,气候因素起到了关键推动作用?欢迎在评论区留下您的看法,同时别忘了为这篇文章点赞和转发。