国学热的疑问

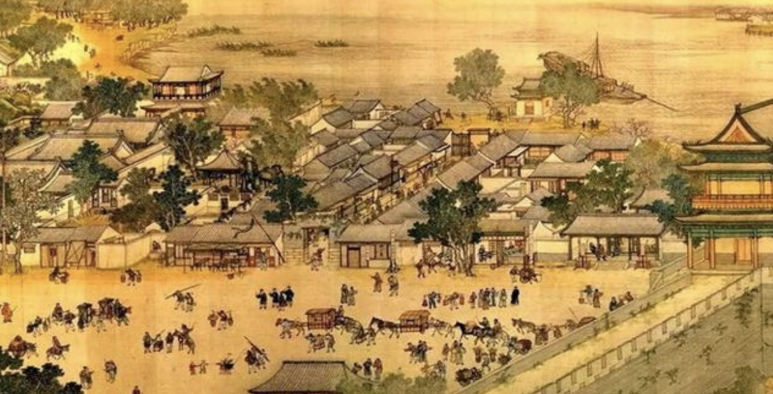

现在“国学热”的风潮很流行,但人们不禁要问,这真的能让二十世纪革命和现代性冲击下的古典文化重获新生吗?显然,过去的亚细亚古典生产方式下的文化景象,是不可能完全重现的。尽管众多国学倡导者心里都清楚这一点,但他们却各自以不同的名义行事,实用主义和今文经学相互协作,成为了背后的推动力量。

国学爱好者的幻象

在众多提倡国学的声音中,存在一个不能忽略的现象,那就是“认知的偏差”。热衷于国学的朋友们所感受到的,或许仅仅是国学的一个幻影。传统文化拥有独立完整的体系,过去几十年中,关于传统文化的诸多理论框架,诸如儒法之间的斗争、社会形态的划分等,尽管如此,仍有不少人对传统文化的全貌缺乏真正的认识。

《古代汉语》的尝试

五十年前,王力先生主编的《古代汉语》采取了独特的编撰方式。这部专为大学中文系本科生编写的教材,特别增设了“通论”章节,将古代文化作为学习古代语言文字的背景知识。修订版经过四次修改,不仅融入了考古发现,还配有插图,使人们对古典知识有了新的认识,同时也为学术经典的再版提供了新的思路。

微型百科全书

《古代汉语》的这种做法,使得它变成了一本持续更新的中国古代文化小型百科。它能吸纳新知识,使得人们了解的古代文化知识不再仅限于传统说法。不过,作为从《古代汉语》中分离出来的《中国古代文化常识》,它自身也存在一些固有的缺陷。

书籍本身的不足

《中国古代文化常识》在逻辑上存在不足。书中缺少了古代汉语的通论内容,以及其中蕴含的文学、史学和哲学思想。这些遗漏导致“古代文化常识”内容不全面,仿佛失去了关键部分。同时,这也反映了它与《古代汉语》之间紧密的联系。

完善书籍的建议

为了让《中国古代文化常识》更加完善,我们可以实施一些策略。比如,可以加入王力先生的简短论述作为附录,或者将《古代汉语》中的“文选”等内容独立成册,作为参考资料。这样,两者可以相互补充。有了“小学”的基础,我们才能更好地学习“中学”,也就是现今所说的“国学”。

大家普遍认为,国学能否真正得以传承和进步,是依赖于类似“国学热”这样的潮流,还是依赖于诸如《中国古代文化常识》这样的书籍的完善与推广?我们期待大家的讨论与交流,同时也欢迎点赞和转发这篇文章。