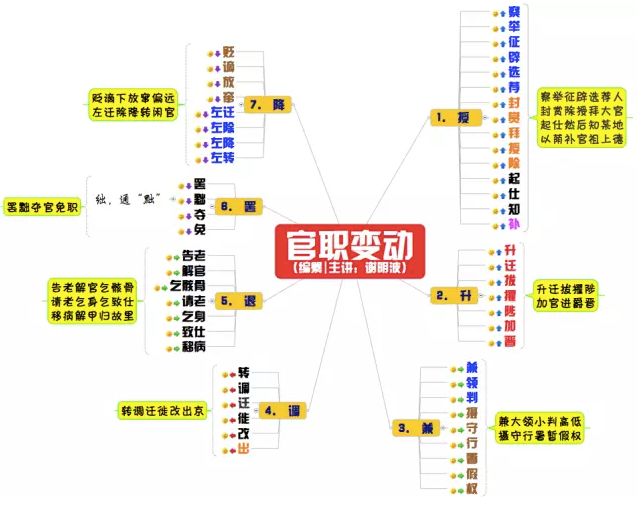

我国古代,官员的任命与罢免存在多种方式。这些方式中,不仅富含深厚的文化意义,而且存在许多值得深入研究的问题。

征:皇帝征聘知名人士

古时候,皇帝会挑选社会上声望较高的人担任官职。这并非随意招募,背后蕴含着深层含义。以东汉安帝征召张衡为例,安帝听闻张衡精通术数,便派公车征召他担任郎中。此类征召常能吸引特定领域内的杰出人才。这些被征召者多已享有盛名或具备特殊才能,皇帝期望他们能将自身能力贡献于朝政。这些被征召者备受尊敬,仕途起点也较高。此举既能让朝廷吸纳民间有威望、有才华之人,又彰显了皇帝对人才的渴求。在那个时代,众多学者或知名术士常以此途径步入官场。

在很多场合,皇帝通过征聘来选拔人才,这表明他对人才的看重已超越了常规选拔。他或许因听闻某人的美德而征召,或是目睹了某人的独特技艺而选用。通过这种方式,皇帝不仅吸引了众多有才之士关注朝廷,还激励了更多人努力提升自己,以期成为被征召的对象。

辟:中央官署的征聘荐举

中央机关负责征召此类官员,随后向上级推荐授予官职。以《元史·贾鲁传》为例。当时中央机关肩负着发掘、选拔人才,并将他们推荐给朝廷的重任。这一过程中存在一套选拔体系。机关会挑选那些他们认为品德良好、能力突出的人选。相较于皇帝的直接征召,这种方式更常见于日常的公务交流或考察中。

许多追求仕途的人视此为一条晋升之路。一旦中央官署选中并推荐某人,若其在官场表现优异,便有机会得到晋升。这个过程自然竞争激烈,众多人为了得到中央官署的青睐,在个人品德和文化知识等方面投入了极大努力。此外,不同中央官署在选拔时可能各有偏好,例如负责文化事务的机构可能更重视学识。

荐、举:地方官的举荐作用

地方官员负责向朝廷推荐品行优良的人才担任官职,比如通过郡县考察孝廉、州府推举茂才等途径。由于他们身处地方,对当地人才情况更为熟悉。这些被推荐的人通常在本地享有良好声誉,具备孝顺父母等符合当时道德标准的品质。这种方式有助于朝廷从各地汇聚各类优秀人才。

从地方人才的视角来看,这确实是他们荣耀家族、实现抱负的良机。众多出身贫寒的年轻人,若能被地方官员推荐,或许能改写自己和家族的命运。地方官员在推荐过程中,亦需肩负责任,若推荐者出现品德问题,或会波及官员自身的官途。此外,中央对被推荐者也会进行审查,避免盲目任用,确保官员素质。

擢、拔、迁等表示晋升的方式

擢升指的是在原有官职上得到提升,比如晋升为后将军。这表明被提拔的人已在原岗位上表现出色或取得了显著成就。山涛在冀州任职期间,曾选拔三十多人,通过选拔实现升迁是对他们能力的肯定。迁职一般是指调动官职,通常意味着晋升,例如担任东郡太守等。这些行为都是官员在官场中向上攀升的体现。对官员来说,这代表着他们的辛勤付出得到了回报,比如官位提升,权力和待遇也可能随之增加。

从管理国家的角度分析,此举能使恰当的人选在关键岗位施展更大才能。人才在基层或低级别岗位积累经验后,若展现出卓越的管理或军事才能,朝廷会通过提升等方式,让他们发挥出更强大的作用。这有利于提升朝廷各部门、各地区的治理水平,同时也能激发官员们更加努力工作,追求进步。

谪、贬、左迁等表示降职外放的方式

古时候,官员一旦犯有过错,便可能遭受贬谪或降职的处罚。滕子京被贬至巴陵郡,这样的降职往往伴随着外放。这种做法既是惩戒犯错官员的手段,也是朝廷对权力进行重新分配的方式。当某官员因种种原因不再适合继续担任原职时,朝廷便会通过贬谪等方式,让更合适的人选接替。对犯错官员而言,被贬谪外放无疑是一次沉重的打击。以柳宗元为例,他从邵州刺史被贬为永州司马,途中遭遇的种种困境便是明证。

在政治斗争中,谪贬官员的现象并非仅因个人失误,有时还与宫廷内部派系斗争紧密相连。有些官员因立场错误或被他人构陷,最终遭受贬谪。这种现象亦揭示了古代官场政治斗争的错综复杂。

乞身、乞骸骨、移病等请求退职的情况

古时官员把任职看作是对君主的忠诚,因此提出辞职时常用“乞身”一词。比如,有些官员觉得国家安定,自己也不愿再追求富贵,便以生病为由请求离职。而“乞骸骨”则着重表达官员希望将遗体安葬故里的愿望。龚某在任五年,因年老多病而请求归葬家乡,便是这种情况。至于“移病”,则是一种较为委婉的表达,官员通过称病服药来请求离职。

这显现了古代官员在离职时持有各异的内心状态。有的官员确实因年迈体衰而选择退职,有的因对官场生活感到厌倦,希望安享晚年,还有的可能是因为察觉到自身处境危险,主动寻求离开官场。不管出于何种原因,他们提出辞职申请时,都必须遵循当时的法律法规。

古代那些繁复的官职任命体系,你是否觉得颇为神奇?欢迎留言交流,同时期待大家的点赞和文章的转发。