潘恩的一生充满了跌宕起伏,他怀揣着变革的热情,也历经了无数艰辛。出身贫苦,教育有限,他却将民主的火种播散在欧美各地。他的故事,犹如一位小人物不懈奋斗、抗争的传奇,既激励人心,又让人感怀不已。

贫苦出身

18世纪,英国诺福克郡,潘恩诞生于此。家境贫寒,他年纪轻轻便辍学,从事过裁缝、店员、教师等底层工作。那个时代,社会等级森严,穷人出路艰难,但潘恩并未屈服于命运。即便只是做些杂活,他内心深处仍怀揣着对知识和进步的向往。这样的出身让他目睹了普通百姓的艰辛,也为他日后投身革命埋下了种子。在底层社会的摸爬滚打中,潘恩深知许多人生活在旧制度下的困苦,这成为他日后倡导民主平等的源泉。

潘恩通过不懈努力,获得了税务员的职位。在英国那个年代,税务员不过是一份普通的工作,勉强能保障基本生活。然而,这份工作却让潘恩有机会接触到本杰明·富兰克林这样的杰出人物,从而为他的人生打开了新的篇章。

走向美国

富兰克林对潘恩甚为器重。那时,富兰克林在欧洲的成就辉煌,他鼓励潘恩去美洲开拓。富兰克林在美洲的女婿也承诺给予支持。因此,1774年,潘恩抵达了美国费城。这里正是北美殖民地蓬勃发展之地,充满了无限机遇。潘恩负责编辑《宾夕法尼亚杂志》,这份杂志成了他传播思想的关键阵地。

美国独立运动兴起,潘恩迅速加入了这股潮流。他深刻洞察到殖民地人民对自由的渴望和对英国统治的反抗情绪,于是全身心投入到美国独立的事业中。

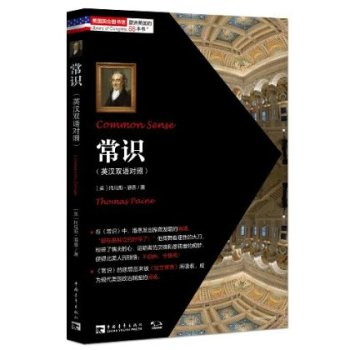

《常识》问世

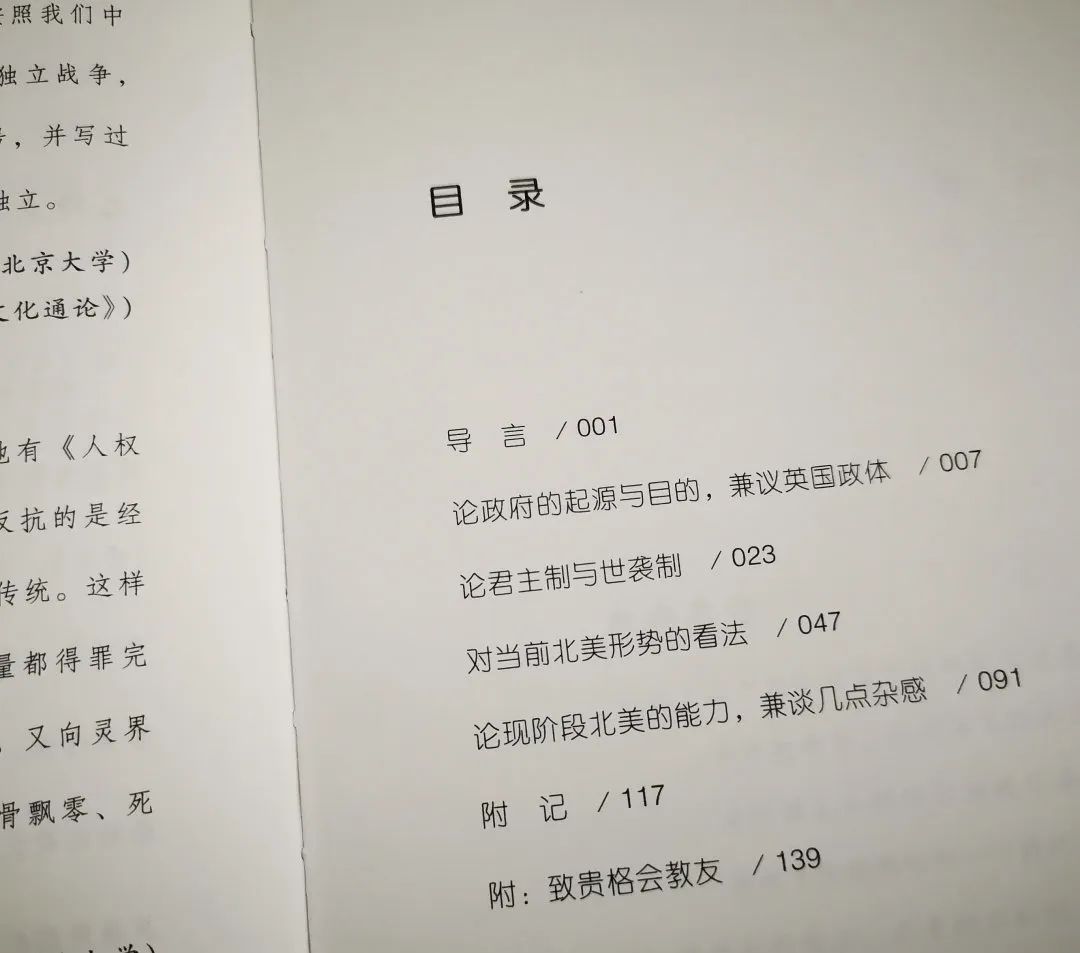

1776年对美国独立运动至关重要。潘恩在这一年创作了《常识》。这本小册子文风锐利,内涵丰富。当时,众多殖民地居民对英国的统治虽感不满,却尚未形成明确的独立意识。潘恩的《常识》一经问世,便如黑夜中的灯塔。其文章被多家刊物广泛转载,殖民地民众纷纷热议其中的观点。在书中,潘恩对英国国王的残暴与无能进行了严厉抨击,并主张美国独立后应建立共和国。

《常识》一书极大地提振了人们的士气,促使众多人更加坚定了追求美国独立信念。自此,潘恩以其在独立运动中的思想领导地位,广受民众认可,成为了美国独立征程中一位至关重要的精神支柱。

战争贡献

1776年年末,独立战争遭遇低谷。战场上连连失利,士兵们的士气遭受打击。然而,潘恩并未停歇,他继续写作,创作了《危机》这本小册子。书中文字洋溢着激情与力量。战争期间,物资匮乏,士兵们时刻面临生命危险,民众对战争的结果开始产生疑虑。

《危机》一书中的言论犹如重重锤击,唤醒了民众的意识。书中提到:“此刻是对人们灵魂的考验。”这激励了无数革命者勇敢地继续前行。该文在关键时刻有力地促进了独立战争向有利于美国的方向迈进。

欧洲经历

1787年,潘恩选择在英国安家。尽管这里是他故土,他却因撰写人权相关作品而遭受英国政府的追捕。在那个封建体制盛行的年代,他的理念显得过于前卫。1791年,他抵达法国,积极投身于法国大革命,甚至被选为国民公会的成员。

他坚信美国的独立精神对法国有所启发,他拒绝了对法国国王的死刑判决,并站在了吉伦特派一边。然而,当雅各宾派掌握政权后,他因反对恐怖统治而被监禁。在狱中,他创作了《理性时代》。热月政变之后,他才得以获释,并重返国民公会继续工作。

最后的困境

1802年,潘恩回到了美国。那时,美国正处在稳步成长和加强的过程中。然而,潘恩在美国却遇到了不少麻烦。他反对贵族统治、富豪政治以及宗教权力,在一个宗教气息很浓的国度里,他坚持自己的自然神论观点,这让他受到了基督教徒的指责。

他晚年生活困苦,于1809年在纽约离世。离世后,他的身后事颇多波折,1819年威廉·科贝特曾计划为他举行补葬,然而计划未能成行,他的遗骸也遗失了,实在令人感到遗憾。潘恩的一生充满了起起伏伏,他追求民主的精神将永远被铭记。大家对这位民主先驱的遭遇有何看法?