疫情留下了深刻的印记,这种精神在学校思想政治教育中显得尤为珍贵,它不仅意义重大,而且面临诸多挑战,值得我们深入研究和探讨。

伟大抗疫精神进课堂成绩显著

过去一年多,调查发现,所有参与调查的学生都受到了抗疫精神的熏陶。在各个教育阶段,相当一部分学生觉得学校在思政课上加入抗疫精神教育内容效果不错。这说明学校在思政教育方面紧跟时代步伐,迅速将抗疫精神引入教学,展现了教育的正面影响。这一成就的获得,是教育部门、学校和众多教师齐心协力、精心策划课程内容的结果,使得抗疫精神在孩子们和青少年心中生根发芽。

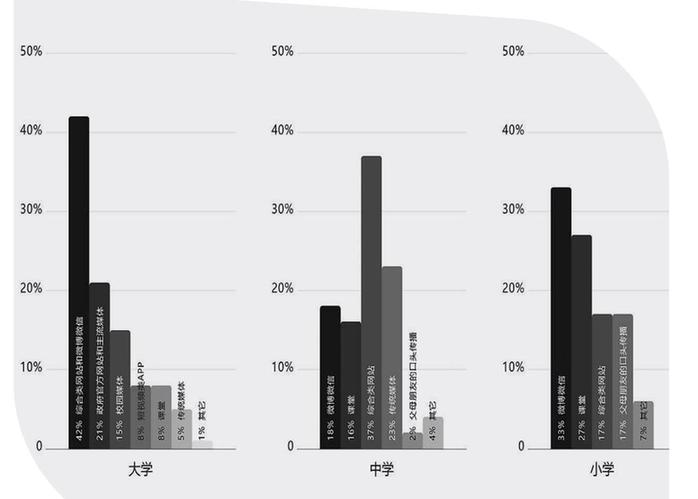

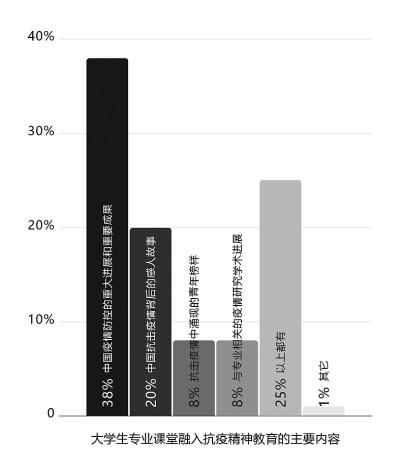

抗疫精神在各个年级的课堂中呈现各异。小学阶段,通过讲述许多爱国奉献的故事,孩子们深受感动;而大学里,抗疫知识融入专业课程,让学生们深刻体会到知识在抗疫中的作用。

不同学段教育实效性各有特点

研究发现,不同年级在抗疫精神教育效果上各有特色。课堂教学依然是与疫情相关学习的主要途径,绝大多数参与调研的学生在课堂上获取了大量知识。但中小学生中,有一部分学生觉得课外形式的学习更能触动心灵。比如,小学生通过制作手抄报体会到了抗疫精神。而大学生中,有92%的人觉得自己的专业课程中加入了抗疫内容,这与高校的思政课程建设有关。每个年级的教育都有其独特之处。

小学教育侧重于简单明了的教学方式,而到了初中和高中,学生开始从校园小课堂迈向更广阔的社会大课堂。到了大学阶段,则更加重视理论学习和探究性研究。这样的教学安排与不同年龄段学生的认知水平和成长需求相契合,同时也显示出在各阶段利用抗疫精神教育资源上仍有很大的提升空间。

学生需求因学段而异

不同年龄段的学生对课堂抗疫精神教育的期望各有差异。超过六成的小学生渴望听到那些充满使命感和责任感的抗疫事迹。相比之下,中学生和大学生更希望了解与政策解读相关的信息。疫情逐渐常态化,学生们对教育的需求也在发生变化,他们不再满足于单纯的事例讲述。因此,针对不同年龄段学生的需求,教育者需要针对性地调整教学内容。

小学时期,满足孩子们听故事的需求,能有效激发他们的兴趣;而到了大学,深入分析政策以及进行理论探讨,对提升学生的思维能力和社会责任感大有裨益。

教育形式亟待改进

调查结果显示,多数学生在不同学习阶段发现,学校在抗疫精神教育上主要采用教师单方面讲解的方式。这种方式使得学生参与感不高,缺乏积极性,课堂氛围显得不足。在现行的思想政治教育中,教师持续传授知识,而学生则被动接受,如同一个普通的容器。这种现象不利于学生深刻理解和吸收抗疫精神的真谛,从而也无法充分发挥该教材的最大效用。

课堂上,有的老师只是机械地讲述抗疫故事,学生们有的心不在焉,有的并未真正专注。这种状况亟需对教育方法进行革新,仅更换几个故事是远远不够的。

教学案例同质化及学段衔接缺失

当前抗疫精神教育的教学案例存在同质化问题,且不同年级的教学内容之间缺乏连贯性。各年级的教学内容并未充分考虑自身特色,进行有针对性的差异化设计。例如,小学阶段用图片讲述故事尚可,但中学和大学若只是进行类似的简单介绍,则不够合适。

小学阶段开始启蒙教育,初中时期进行实践体验,高中阶段学习基础知识,大学本科和专科进行理论学习,研究生阶段进行深入研究,这样的课程设置是挺合理的。然而,在实际操作过程中,却缺少了应有的连贯性。比如说,本应在初中体验的基础上,在高中阶段进行深入提升,但实际情况可能出现了断层。

改进方向探讨

为了更有效地将抗疫精神融入校园思想政治教育,需根据不同年级学生的思维发展特点来安排教学活动。在小学阶段,教学应更多地与日常生活相结合,使抗疫精神与学生的学习生活相融合。比如,可以编撰校本抗疫教材,通过讲述身边的抗疫英雄故事来教育学生。中学阶段,可以组织学生参与社区抗疫志愿活动,而大学则可以举办高水平的抗疫论坛等活动。

你觉得什么样的教学方法最能让你的学生深刻领会抗疫精神的内涵?