战役转折与独立意识觉醒

1775年4月19日,列克星敦和康科德之战异常惨烈,鲜血染红了大地。当时北美的独立先驱们仍沉浸在对“北美英国人”的幻想中,对英国的反抗尚不彻底。战事结束后,潘恩迅速认识到,美国的斗争不应仅仅局限于反抗征税,而应追求真正的独立,从而开启了北美独立意识的新篇章。

这一变化犹如黑夜中的明灯,为北美人民指引了道路。潘恩的理念犹如推动剂,让众多人摆脱困惑与迟疑,重新思考与英国的关联,为独立运动的开展打下了坚实的思想基石。

《美国危机》振奋军心

1776年12月19日,《美国危机》的首篇文章问世。那时,华盛顿的部队正面临瓦解,士兵们士气低迷。这篇文章深深触动了华盛顿,他随即命令在福治谷对所有部队进行宣读。

在那些困苦的日子里,《美国危机》犹如一剂强心针,激发了士兵们战斗的意志。这本书为军队提供了精神支柱,让他们在艰苦的环境下得以坚持,为美国独立战争的胜利保留了信念。

批判英国暴政

英国军队施行暴政,声称自己不仅有征税权,还声称“无论何种情况都有权对我们进行约束”。潘恩直言,这种所谓的“约束”实质上是奴役。在他看来,这种约束剥夺了北美人民的自由和权利。

英国压迫之下,潘恩毅然站出,为北美民众发声,传达了他们的愤慨与不悦。他的言辞揭示了英国统治的真面目,激发了民众反抗暴政、争取自由的坚定意志。

揭露阴谋与遭禁风波

潘恩在揭示迪恩的阴谋时,不得不借助外交事务委员会的秘密文件。这一正义行为激怒了统治阶层,他的提议被视为“血腥革命”。因此,政府下令禁止相关书籍流通,甚至将出版商关进了监狱。

潘恩并未因打压而退缩,他坚守真相与正义,即便面对强大的统治阶层,也毫不畏惧。在那个政治环境昏暗的时代,他的这种勇敢尤为珍贵。

宗教争议与作品影响

潘恩虽公开宣称信仰至高神灵,却对宗教组织持反对态度,然而他的著作却使他被正统派视为无神论者。具体来说,他关于宗教的看法常被众多人误解和指责。

这并未阻碍他的思想传播,他的观念在促进民主与自由上扮演了关键角色。他的见解打破了宗教传统的桎梏,为社会的发展带来了新的思路。

后期贡献与身后评价

1797年,潘恩发表了《农业正义》,对财产所有权的非公平性进行了批评,这导致他在体制内积累了更多的对立者。在他逝世之际,众多报纸对他的评价褒贬不一,《纽约公民报》评论道:“他既做了好事,也犯下了不少错误。”

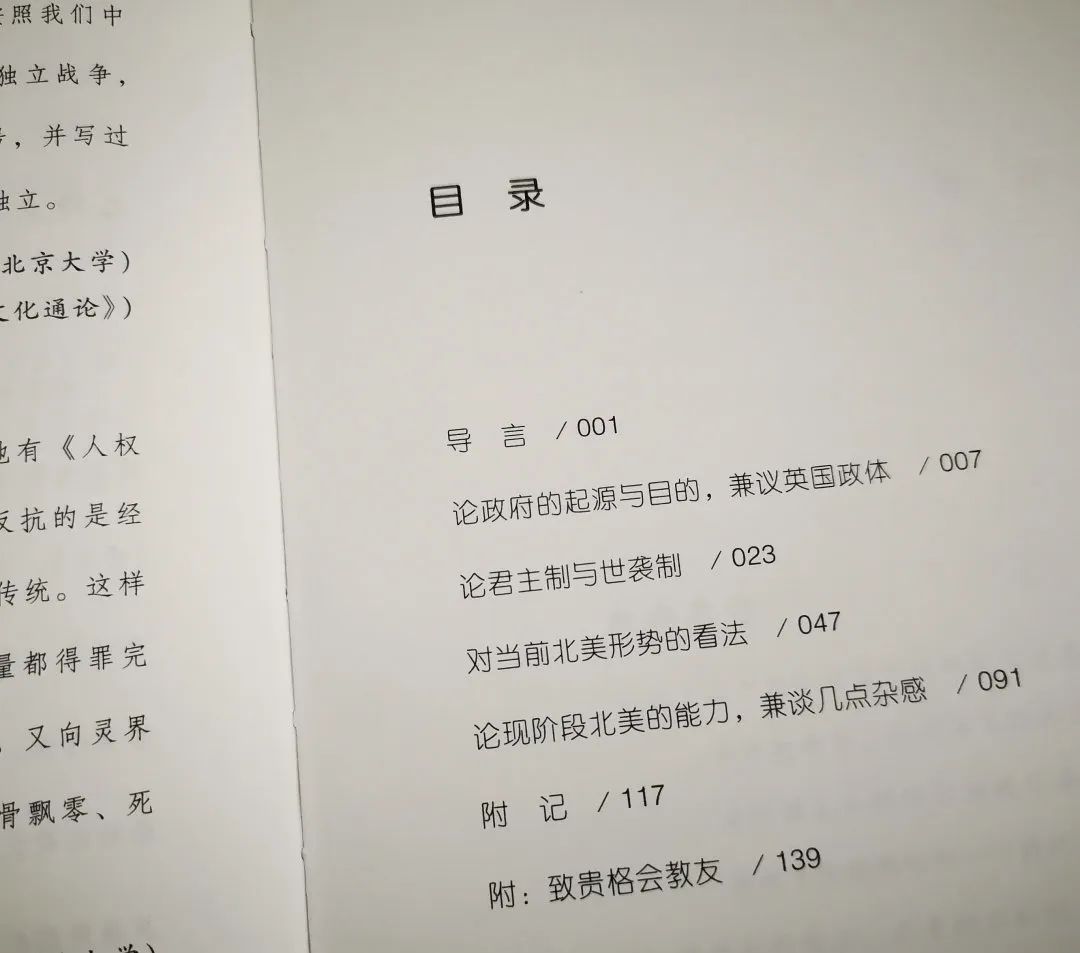

潘恩的“世界公民”思想以及他在民主推广方面的努力,其价值不可忽视,比如他的《常识》一书催生了《独立宣言》。那么,我们该如何公正全面地审视潘恩的一生及其所作的贡献?若您认同本文的观点,不妨点赞并转发!